"Die häufigste Beziehung, die wir zum Werk von The Wa haben, ist die im Nachhinein oder vom Hörensagen. Ihre kritischen, subversiven Provokationen widersetzen sich einer langen Verweildauer im öffentlichen Raum, die es einem ermöglichen würde, sie aus erster Hand zu erleben. Die Lebensspanne der Kunstwerke variiert zwischen öffentlicher Präsentation, Installation und Entfernung. Daher ist die Zeitlichkeit seines Werks entscheidend für seine Lektüre", lese ich hier.

Und damit ist etwas Wesentliches zur Arbeit "48 Portraits" des französischen Künstlers The Wa, der in Berlin lebt und arbeitet, gesagt. So schade!

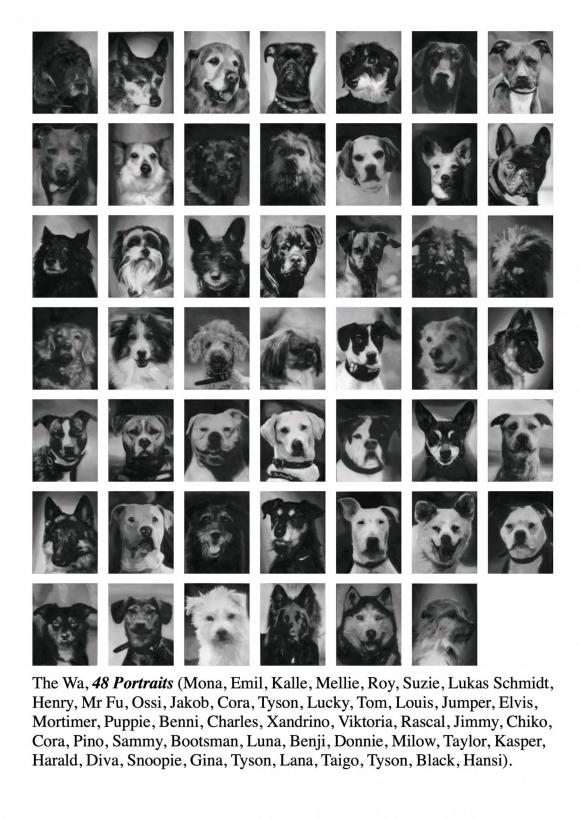

Schauen Sie sich diese Hundeporträts an! So viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich kann mich gar nicht sattsehen!

In der Nacht vom 31. Dezember 2021 auf den 1. Januar 2022 installierte er seine Ausstellung "48 Portraits" im Deutschen Pavillon in den Giardini della Biennale, Venedig. Die Serie besteht aus 43 Ölgemälden von Hunden aus dem Tierheim (mehr gingen sich im Pavillon nicht aus), die über einen Zeitraum von fünf Jahren entstanden sind. Es war die erste nicht in Auftrag gegebene Ausstellung, die jemals im Deutschen Pavillon seit seiner Errichtung im Jahr 1909 präsentiert wurde - wahrscheinlich die einzige Intervention dieser Art in der Geschichte der ältesten und prestigeträchtigsten Biennale der Welt. (vgl. Proti Sedi, übersetzt mit DeepL)

Das Ausstellungsprojekt "48 Portraits" ist eine "subversive Geste der Wiederholung". Der unter dem Pseudonym The Wa arbeitende Künstler, der sich als "Veteran des öffentlichen Raums" bezeichnet, installierte es unter ziemlich dramatischen Umständen. Er brach in den Ausstellungsraum ein, um 43 Porträts völlig unbekannter Tierheimhunde aufzuhängen. Dies geschah genau ein halbes Jahrhundert nachdem Gerhard Richter Deutschland auf der 36. Biennale von Venedig mit seinen "48 Porträts" - Persönlichkeiten, die die Moderne beeinflusst haben - vertreten hatte. Die Ausstellung von The Wa stieß bei der italienischen Polizei auf eine ziemlich harsche Reaktion, und die Werke wurden beschlagnahmt. (vgl. The Wa)

Im Juni 2022 waren die 48 Fotoporträts mit ihrer interessanten Entstehungsgeschichte in der Prager Karpuchina-Galerie zu sehen. Die Biografien der ungewollten Hunde waren auf dem beiliegenden Ausstellungsflyer zu finden. "Es sind gute Hunde", sagt The Wa hier.

Die "subversive Geste der Wiederholung" bezieht sich also auf Gerhard Richters Werk "48 Porträts", mit der er Deutschland 1972 auf der 36. Biennale repräsentierte.

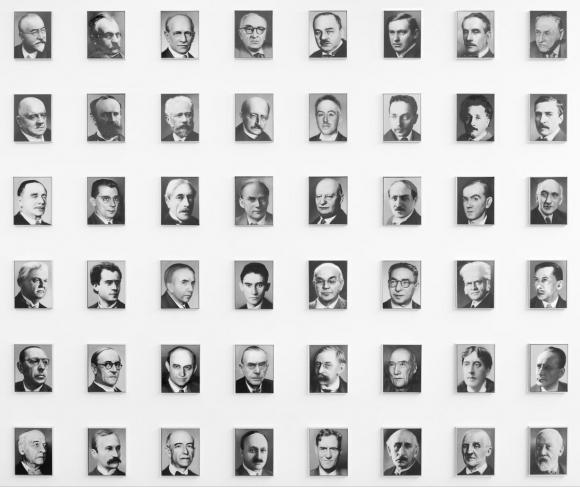

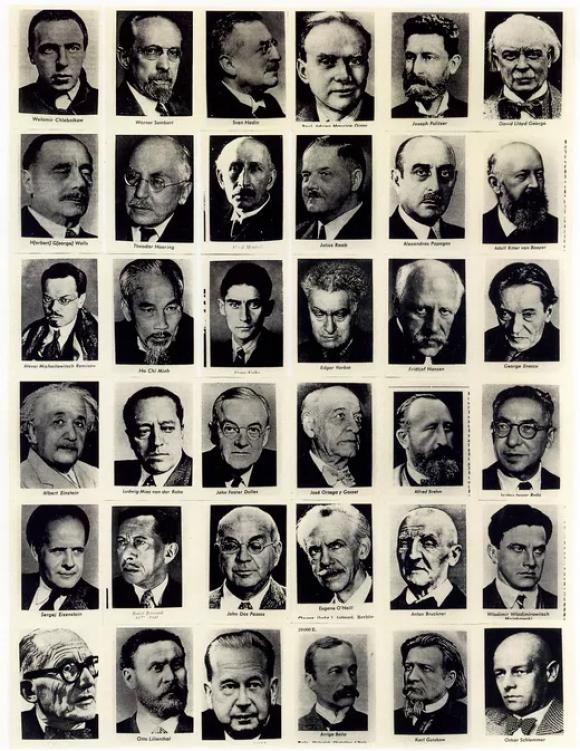

In diesem Kontext der nationalen Repräsentation schuf Gerhard Richter ein Werk, das die Persönlichkeiten hinterfragt, die eine Kultur und unser kollektives Gefühl der Identifikation konstruieren. Aus Enzyklopädien wählte er 270 bekannte Persönlichkeiten aus den Bereichen Philosophie, Literatur, Musik und Naturwissenschaften, die er dann auf achtundvierzig reduzierte. Es handelt sich ausschließlich um weiße europäische und nordamerikanische Männer, die im 19. und 20. Jahrhundert geboren wurden. Richter nahm in der Auswahl und der nachfolgenden malerischen Umsetzung eine ganz bewusste, mehrfache Homogenisierung dieser tendenziell bereits gleichartigen Gruppe vor, wobei für die Anordnung das Zusammenspiel der Einzelmotive zu einem konzertierten Gesamtbild maßgeblich war. Durch die Umsetzung nach rein formalen Gesichtspunkten verlieren die einzelnen Dargestellten ihre jeweilige inhaltliche, individuelle Bedeutung zugunsten eines formal anonymisierten Ensembles. (vgl. macba)

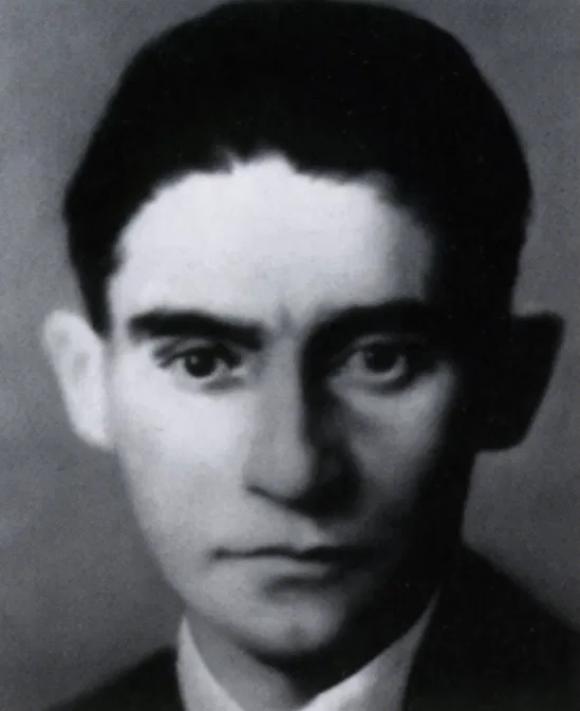

Ausgehend von ihren in Geschichtsbüchern abgedruckten Schwarz-Weiß-Abbildungen malte er die Porträts im einheitlichen Format. Das einzige Porträt, das eine strenge Frontalität aufweist, ist das von Franz Kafka, das in der Mitte des Ensembles liegt. Die anderen Männer schauen, je nach Position im Raum, entweder im Profil oder nach und nach, sich der Mitte der Apsis nähernd, frontal auf das Gegenüber. (vgl. hier)

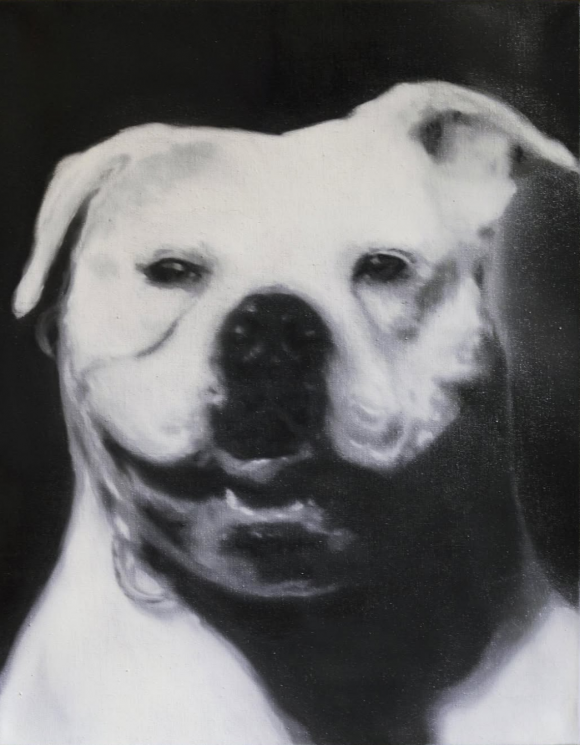

Das gleichbleibende Bildformat steigert die Uniformität der bereits ähnlichen Einzelvorlagen ebenso wie die Umsetzung in Graustufen unter Verwendung eines vereinfachten Hintergrunds und einer vereinheitlichenden Weichzeichnung, bei der Gerhard Richter einen trockenen Pinsel auf der nassen Oberfläche der Leinwand verwendet, um einen verschwommenen und flüchtigen Effekt zu erzielen. Für diese Weichzeichnung habe ich in diesem Artikel den Begriff "Entmalen" (unpainting) gefunden.

Dieses "Entmalen" bedeutet, dass er die gesamte Darstellung verwischt oder zumindest in ihrer Präzision reduziert, wodurch die für das Foto charakteristische indexikalische Verbindung zwischen Darstellung und Realität gestört wird. Oder anders formuliert: Indem er die Indexikalität der Fotografie "entmalt", bietet Richters Werk eine tiefgreifende Reflexion über eine patriarchalische, westliche Tradition der Darstellung gelehrter Männer und regt gleichzeitig eine Reflexion über die Stellung der Frau in diesem Genre an.

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert löste die Fotografie die privilegierte Stellung der Malerei als das geeignetste Medium für die Darstellung gelehrter Männer ab, da die Fotografie als wahres Abbild der Realität der Gelehrsamkeit galt. Das Foto kann dank seiner privilegierten physischen oder indexikalischen Verbindung mit der Realität eine gewisse Wahrhaftigkeit beanspruchen. Gerhard Richters "48 Porträts" erschüttert diesen fest verankerten Glauben, da er durch die Malerei die vermeintlich wahre Natur des fotografischen Bildes, die Gattung des fotografischen Gelehrtenporträts in Frage stellt und der Malerei das ikonische, repräsentative Potenzial zurückgibt, das sie an die Fotografie abtreten musste.

Doch was ist Indexikalität? Mit Index ist hier ein Fachbegriff der Semiotik gemeint und er ist definiert als ein Zeichen, dessen Besonderheit darin besteht, dass es eine physische Verbundenheit zu den Dingen hat, auf die es verweist. So deutet beispielsweise Rauch auf die Existenz von Feuer hin oder Spuren im Schnee auf Gehende. Als Paradebeispiel für diese Zeichenklasse nannte der amerikanische Philosoph und Begründer der modernen Semiotik Charles S. Peirce (1839-1914) Fotografien, da diese "Punkt für Punkt" dem Original entsprechen würden. In der Kunstwissenschaft galt die Fotografie seither als die indexikalische Kunstform par excellence. Denn durch den Lichtabdruck, der in der Aufnahme genommen wird, scheint das fotografische Bild tatsächlich kausal mit seinem Objekt verbunden zu sein. (vgl. hier)

Heute glaubt kaum noch jemand tatsächlich an die absolute Wahrheitsbehauptung der Fotografie. Und unter Überspringen von Roland Barthes, Susan Sontag und Umberto Eco verlasse ich das mir völlig unbekannte Terrain der Fototheorie und kehre nochmals kurz zu Gerhard Richters "48 Porträts" zurück.

Der Pavillon bot mit seiner Monumentalarchitektur einen Ort, an dem die 48 Männerporträts nahezu zwangsläufig Assoziationen mit Herrscherbildnissen totalitärer Regime evozierten. Doch der Verzicht auf Politiker (und Persönlichkeiten der Religionsgeschichte) unter den Dargestellten steht dem entgegen. Gerhard Richter stellte auch keine biKünstler dar, wahrscheinlich um einen persönlichen Kanon von visuellen Referenzen zu vermeiden. (vgl. kabinett-online)

Jüdische Intellektuelle sind in dem 1938 unter nationalsozialistischem Einfluss umgebauten deutschen Pavillon präsent. Franz Kafka, bekannt durch Erzählungen über undurchdringliche Bürokratien und prozessuale Wirrungen schaut von der Mitte der Apsis auf den Eingang. (vgl. ifa)

Der feierliche, erhabene Charakter des Werks spiegelt nicht nur unsere kulturelle Vergangenheit, sondern auch die symbolische Stille der Gegenwart wider. "48 Porträts" ist das Mausoleum einer Kultur, die nicht in der Lage ist, Antworten auf die Gegenwart zu geben. Die Abwesenheit von Frauen verstärkt ein historisches Schweigen. (zum Fehlen der Frauen Richter hier)

Die Vorlagen der Porträts (Atlas Blatt 30)

Doch nun zurück zu The WA, der für das Thema des Blogs relevanter ist.

Mit seinen "48 Portraits" stellt er die Vergessenen den Erinnerten "48 Porträts" gegenüber. Insofern ist das Werk leicht zugänglich und verständlich. Es geht nicht um die Repräsentationskraft oder den Wahrheitsgehalt von Fotografie oder Malerei, sondern um die Sichtbarmachung an sich.

Während Richter die Persönlichkeiten durch formale Homogenisierung mit einer gewissen Unschärfe versieht und ihre ideologische Bedeutung zurückdrängt, holt The Wa die Hunde aus ihrer Anonymität des Tierheims und gibt ihnen Sichtbarkeit und Biografien.

Sein Werk ermutigt zu einer einfühlsamen Skepsis gegenüber dem anthropozentrischen Blick auf die Welt und ihre Lebewesen, der mit dem Paradigmenwechsel des "Animal Turn" zugunsten eines Blicks auf Augenhöhe veraltet ist.

"Animal Turn" bezeichnet eine wissenschaftliche Hinwendung zur Mensch-Tier-Beziehung. Es ist ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der das Ziel hat, Tiere neu wahrzunehmen, sie nicht länger nur als Objekte, sondern als Subjekte mit Individualität, mit eigenen Interessen, Bedürfnissen und Erfahrungen zu sehen. Der "Animal Turn" ist somit eine wichtige Entwicklung, die dazu beiträgt, unser Verständnis von Tieren und ihrer Rolle in der Gesellschaft zu erweitern und zu vertiefen. In diesem Sinne gehen die 43 Hundeporträts über die bloße Darstellung als nicht-menschliche Akteure hinaus. Sie rufen dazu auf, unsere Haltung als Herrscher, Halter, Helfer zu hinterfragen.

Zum Entstehungsprozess von Walli gibt es ein vimeo-Video:

The Wa kämpft mit den Mitteln der Kunst für mehr Gerechtigkeit, für das Ideal eines herrschaftsfreien Raumes und gegen die kulturelle Hegemonisierung. Er studierte in Frankreich Bildende Kunst, zog dann nach Berlin, und traf hier Gleichgesinnte wie Brad Downey, Akim, Jesus, FA und xxx, mit denen er gemeinsam viele Projekte realisierte. Die Grenzen zwischen politisch-revolutionärer und künstlerisch-avantgardistischer Subversion sind bei The Wa fließend - und unverkennbar knüpft er auch an die europäischen Avantgardebewegungen wie Situationisten, Dada und Fluxus an. (vgl. urban art info)

Die Schreibweise Porträt/Portrait folgt der Werkbezeichnung der Künstler.

Text- und Bildquellen: Homepage The Wa, Instagram The Wa, Image & Narrative, Karpuchina Gallery, Texte zur Kunst, Institut für Auslandsbeziehungen, Kabinett, Homepage Gerhard Richter

Wenn Ihnen mein Blog gefällt und Sie über neue Beiträge informiert werden wollen, schreiben Sie mir eine E-mail und ich nehme Sie in meine Blogliste auf. E-Mail an:

petra.hartl [at] gmx [dot] at

If you like my blog and want to be informed about new posts, write me an e-mail and I will add you to my blog list. E-mail to:

petra.hartl [at] gmx [dot] at