William Faulkners Zitat "The past is not dead, it is not even past" könnte als Leitgedanke über der Kunst von Sarah McRae Morton stehen. Auch für sie ist die Vergangenheit nicht vergangen, sondern sickert in ihre Malerei ein. Dabei verbindet sie persönliche Geschichten und Erzählungen mit Szenen der Kunstgeschichte, wobei sie neue Inhalte und Bedeutungen generiert.

The Battle ground of Paint Creek and all the wishes under foot -

my 2015 annual Self Portrait 2015 © Sarah McRae Morton

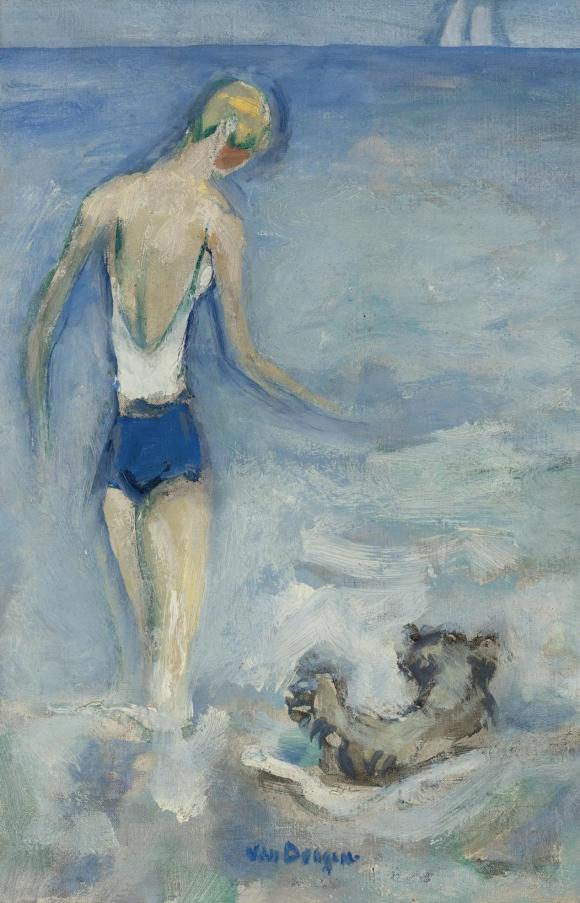

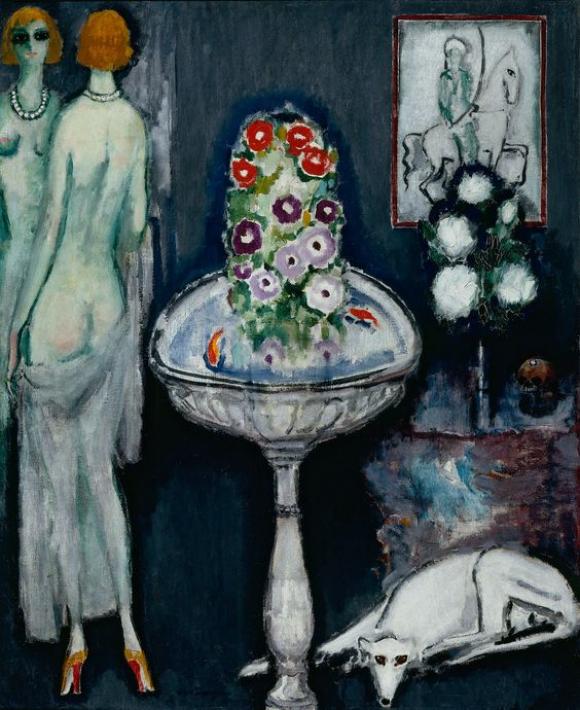

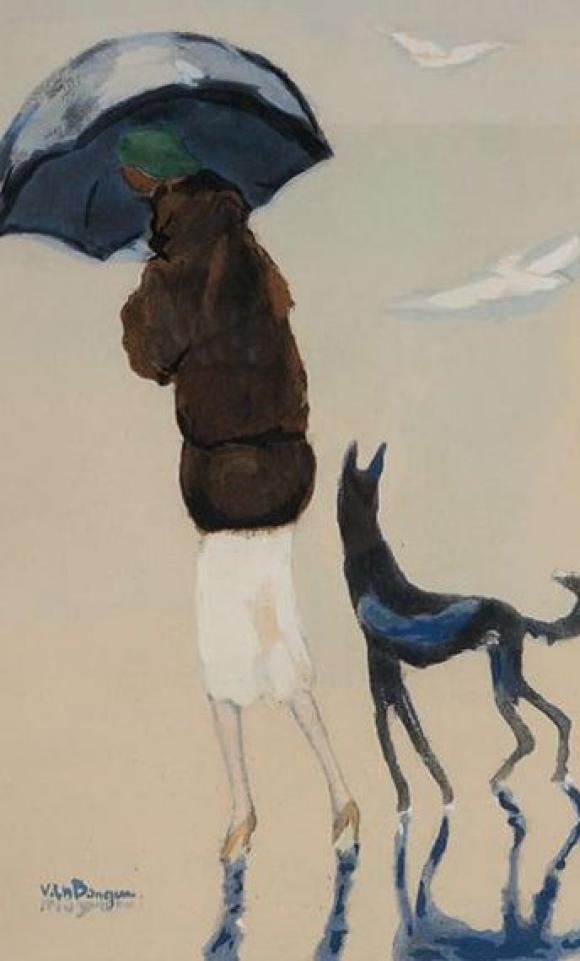

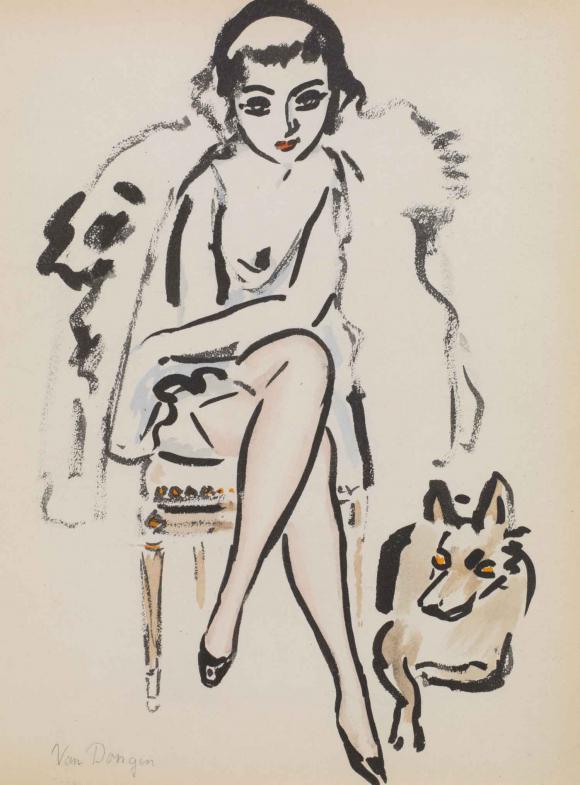

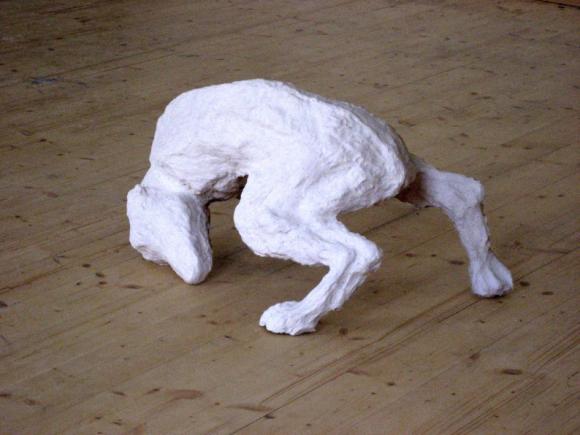

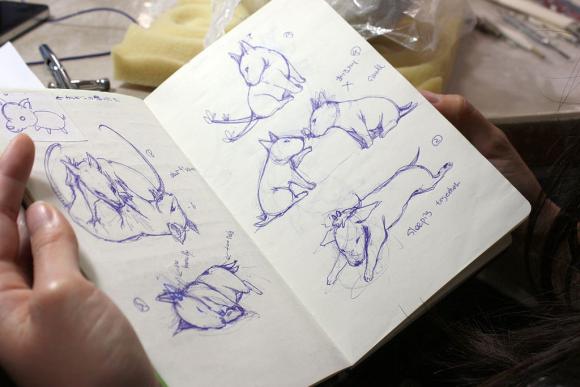

Sarah McRae Morton malt erfundene Porträts ihrer Vorfahren oder historischer Personen, porträtiert Personen aus ihrem Umfeld oder von ihren Reisen, lässt sich von Fotografien, Büchern und Erzählungen anregen. Dabei mischt sie die Fragmente der realen Welt - die Menschen, Tiere und Gegenstände - mit fantasievollen, märchen- und traumhaften Elementen.

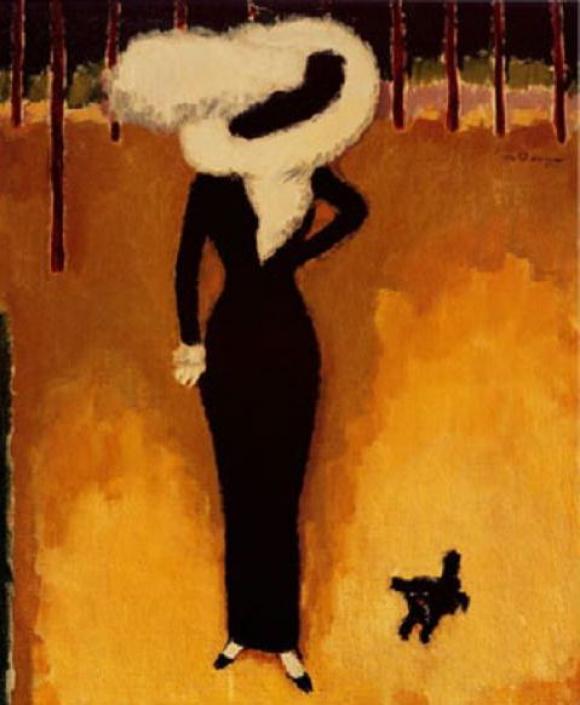

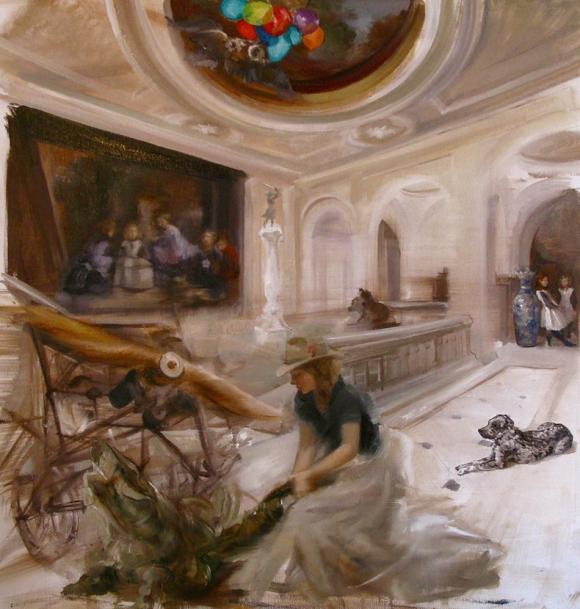

Jenseits der Fakten dringen Erlebnis und Erfahrung in ihre Malerei ein, die von Geschichte, Erinnerung und Bedeutung durchwoben scheint. Sie bedient sich an unserem ikonischen Bildspeicher, verwendet das Vokabular der abendländischen Kunstgeschichte. Ihr besonderes Interesse gilt dabei der Malerei des Barock, der französischen Revolution und der Pariser Salonmalerei des 19. Jahrhunderts. Ihre markantesten Werke erscheinen wie eine fantastische Wiederaufnahme des kunstgeschichtlichen Kanons, wie das Wandeln auf den Spuren ihrer künstlerischen Vorfahren.

Vielleicht aber wäre die Beschreibung ihrer Malerei als "analoges Mashup" nicht nur kürzer, sondern auch prägnanter.

A Horse Named Pilgrim 2015 © Sarah McRae Morton

Green Keys of Golden Locks 2014 © Sarah McRae Morton

Napoleon's Colic 2012 © Sarah McRae Morton

The Blue Pocket Captive 2012 © Sarah McRae Morton

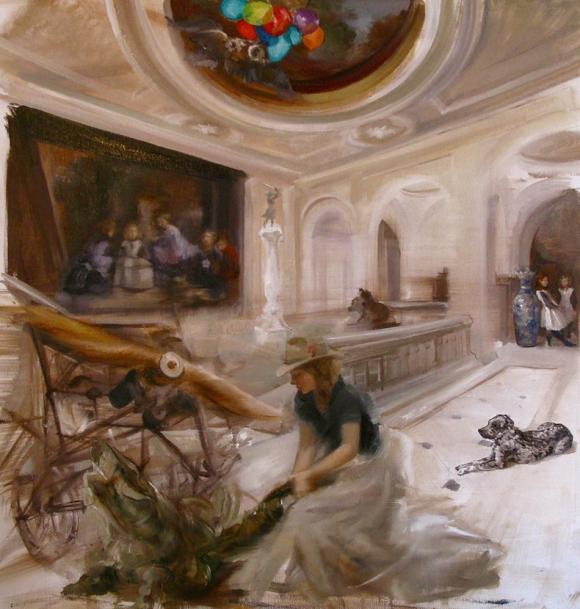

Unten sehen Sie einen barocken Innenraum mit Velazquez "Las Meninas" im Hintergrund, vorne Mortons Schwester Mary Caperton. Der Dalmatiner findet sich auch im Bild oben.

Mary Caperton wrangles an alligator in the grand stair hall of Kingston Lacy 2012

© Sarah McRae Morton

The Studio Practice 2008 © Sarah McRae Morton

When All The World Was Young 2012 © Sarah McRae Morton

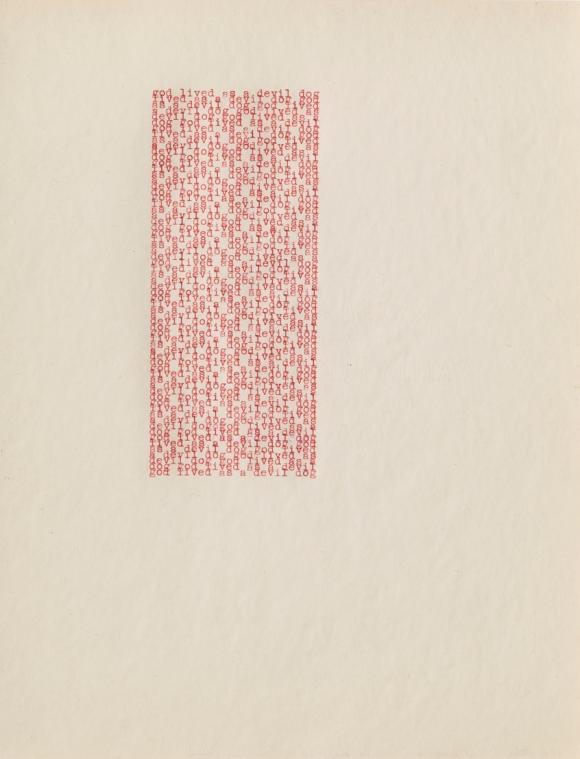

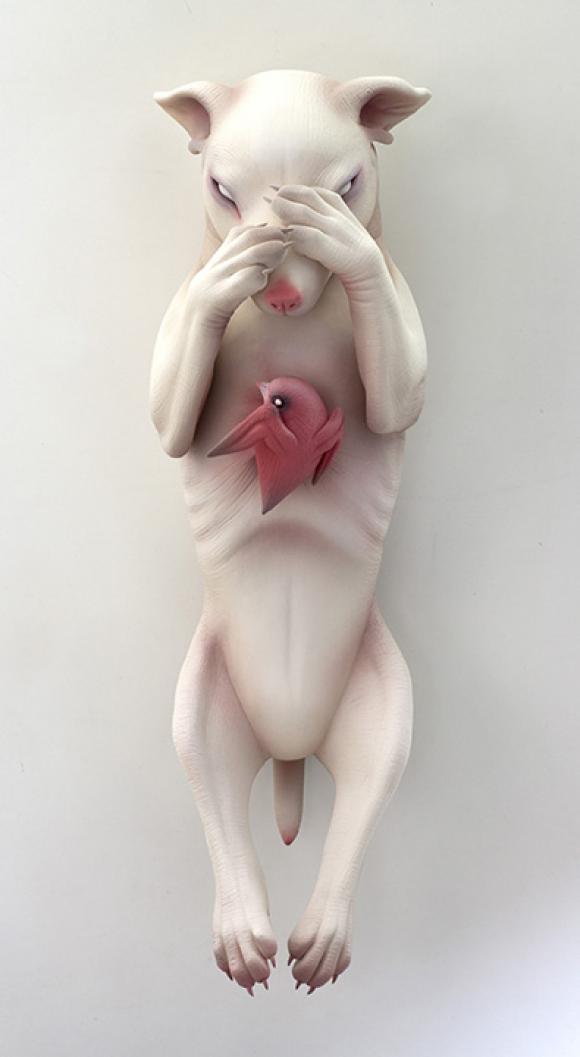

God sees doG 2007 © Sarah McRae Morton

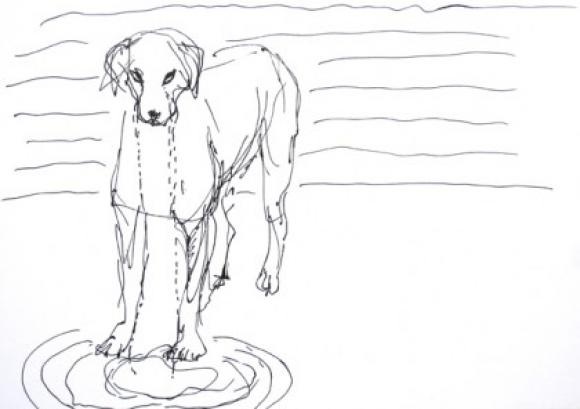

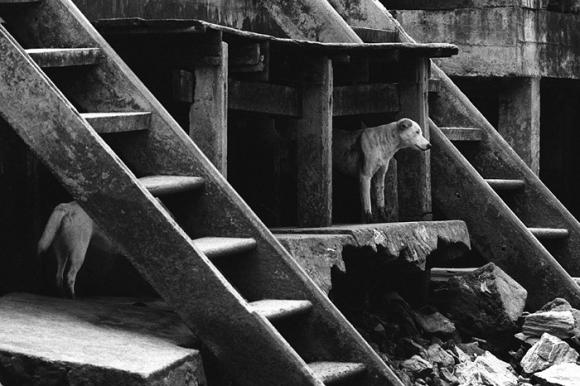

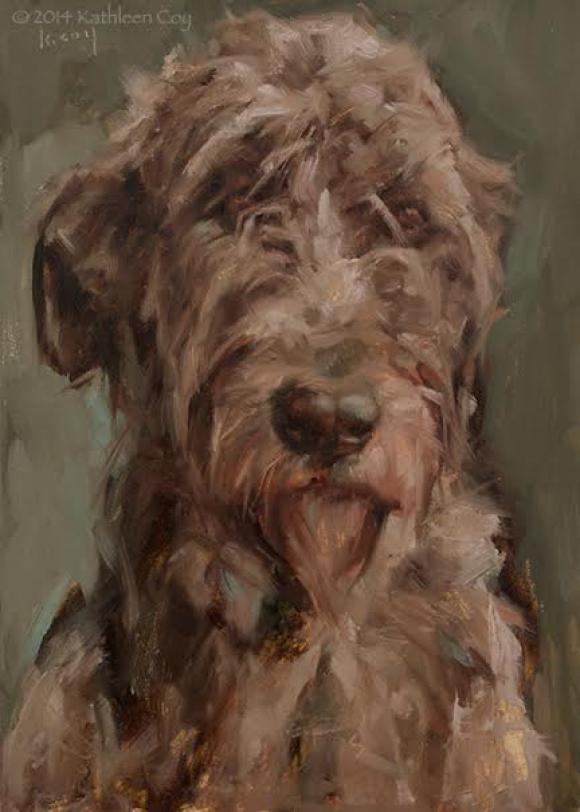

Immer wieder wildert Sarah McRae Morton motivmäßig bei den Tieren des Waldes (Bären, Wölfe), finden sich Hunde oder Pferde in ihren Gemälden - oft in fantastischem Kontext. Das Ergebnis ist wild und romantisch, detailliert und temperamentvoll, erdig und energisch, theatralisch und poetisch.

The Sobriquet "Pilot" 2015 © Sarah McRae Morton

The Wind of the West and the Heartbreak of Natural History 2015 © Sarah McRae Morton

In "The Crown Carved of Graphite and Gallows Under Beeches" vertieft sich Morton in die Geschichte ihres Vorfahren William Bankes, eines wohlhabenden und bemerkenswerten Entdeckers, der auf Grund seine Homosexualität im Jahr 1841 verbannt wurde. Wenn ich mich nicht täusche, schaut ein Hund über seine Schulter.

The Crown Carved of Graphite and Gallows Under Beeches 2015 © Sarah McRae Morton

"A Day Behind the Wolf Trapper, Tussa and Evelynn" geht auf eine Fotografie von Evelyn Cameron zurück, die das tägliche Leben im Montana des frühen 19. Jahrhunderts dokumentierte. Ich habe diese Fotografie, die als Impuls diente, hier gefunden und zeige sie Ihnen unten.

A Day Behind the Wolf Trapper, Tussa and Evelynn 2015 © Sarah McRae Morton

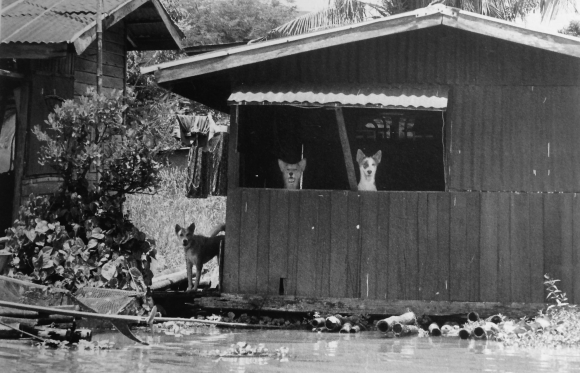

Eunice Gipson mit Evelyn Camerons zahmen Wolf, Foto: Evelyn Cameron

Eunice Gipson

Werfen Sie unbedingt einen Blick auf die Blick auf Homepage der Künstlerin, der wir diese wundervollen Werke mit dem stürmischen Pinselstrich verdanken. Sie finden dort nicht nur einen Überblick über das umfassende Oeuvre der noch jungen Künstlerin - die Bilder mit Hund sind nur ein kleiner Teil - sondern auch viel über ihren künstlerischen Werdegang.

Das Bild mit den acht Ferkeln musste unbedingt in den Blog. Mindestens eine Leserin ist eine erklärte Schweine-Liebhaberin.

The Eight Charms Between the Hatfields and McCoys 2015 © Sarah McRae Morton

Sarah McRae Morton wuchs in einer Künstlerfamilie im ländlichen Pennsylvania auf, wo sie auch heute noch über den Pferdeboxen ihrer Familie ein Atelier am Heuboden hat. Sie studierte an der Kunstakademie und der Universität von Pennsylvania, erhielt mehrere Stipendien, unter anderem für Rom und Norwegen; sie lebt in Köln/Deutschland.

Zum Abschluss noch ein paar Fotos von Sarah, ihrem Hund und dem ländlichen Atelier:

The Ridge of All Minerals 2014 © Sarah McRae Morton

Where the "Movable Feast of Strasburg" was born 2014 © Sarah McRae Morton

Fletcher in the fort 2014 © Sarah McRae Morton

Weitere Informationen zur Künstlerin und ihrem Werk auch auf den Seiten der Dowling Walsh Gallery und der Red Raven Art Gallery.