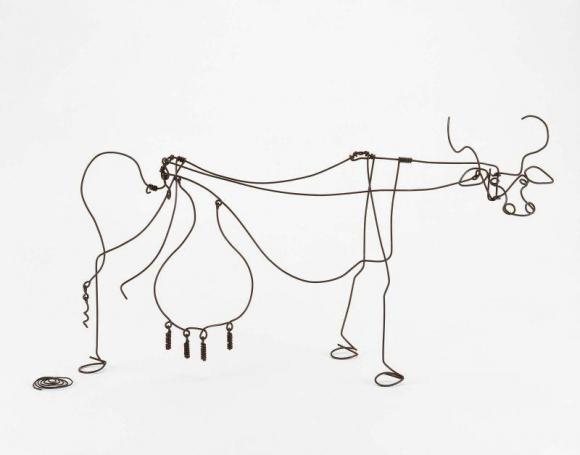

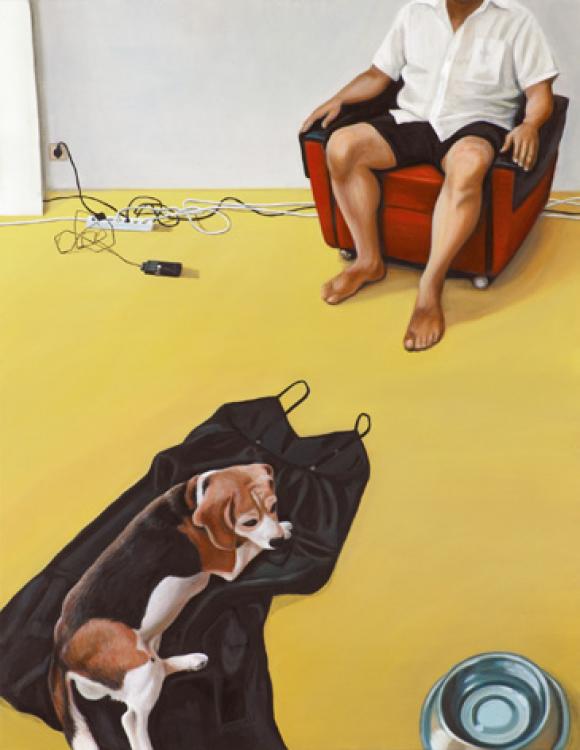

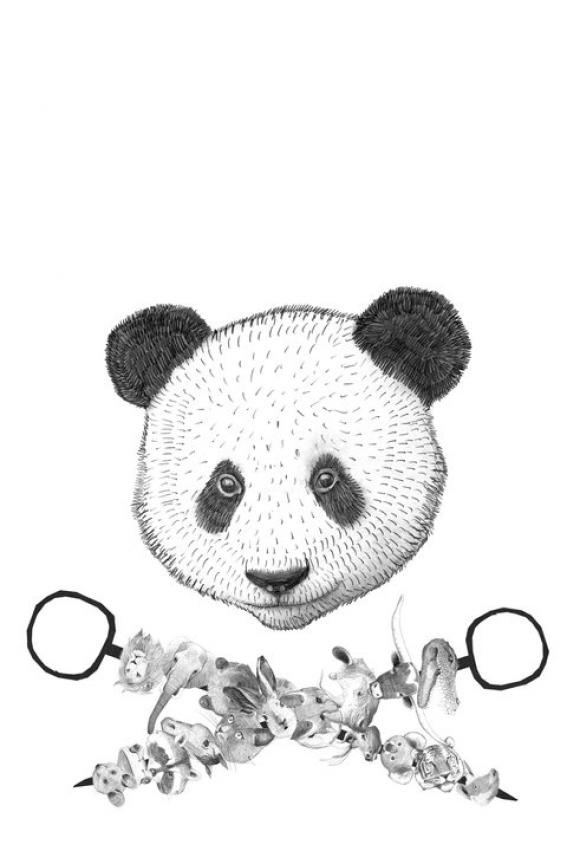

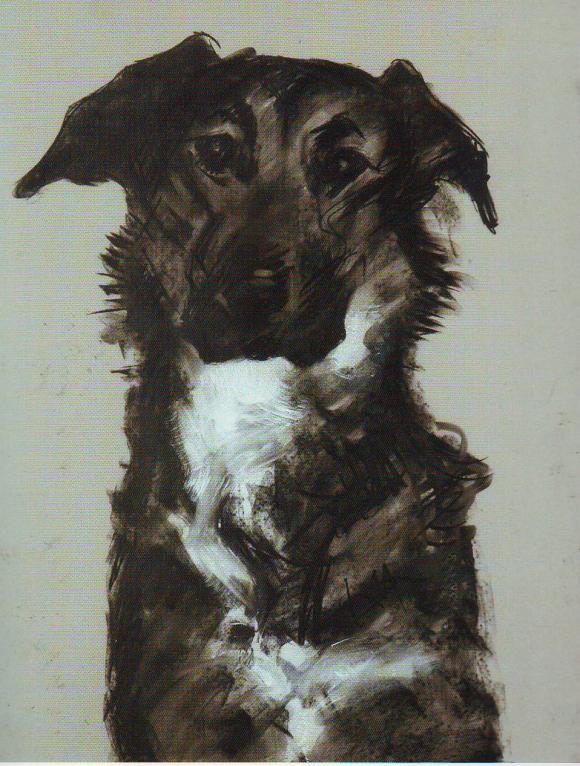

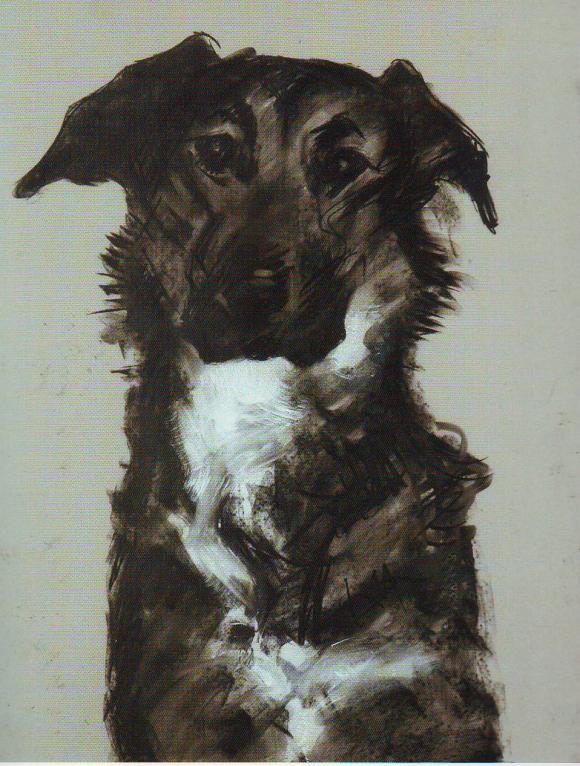

Nichts kaufe ich so gerne wie Bücher: Erst aufschlagen, dann zuschlagen! Vor zwei Tagen habe ich einen Bildband erstanden, der schon 2008 erschienen ist, wegen einer Zeichnung - seinetwegen:

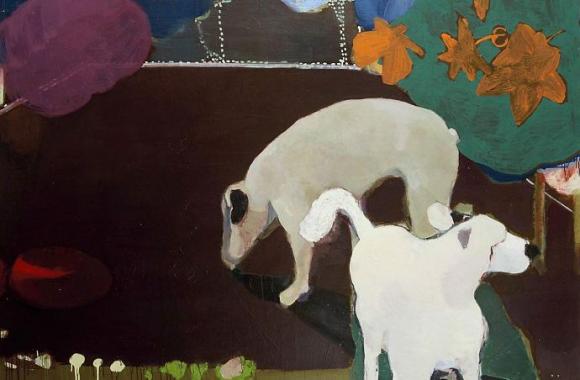

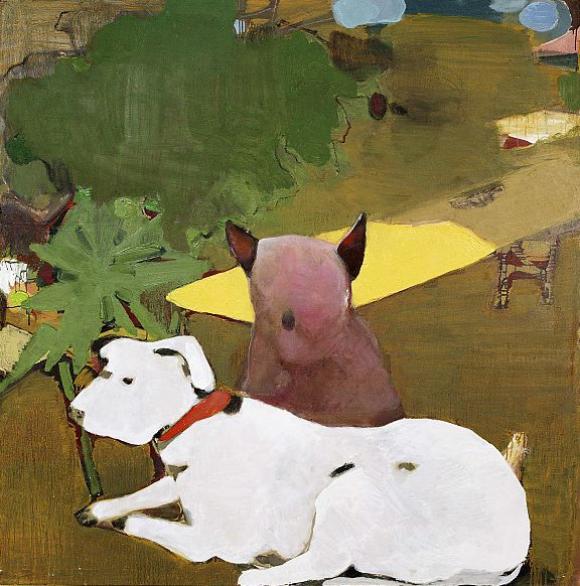

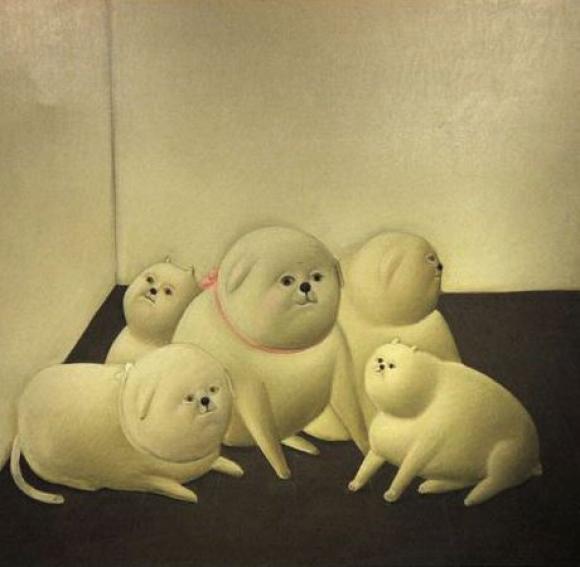

Samson!

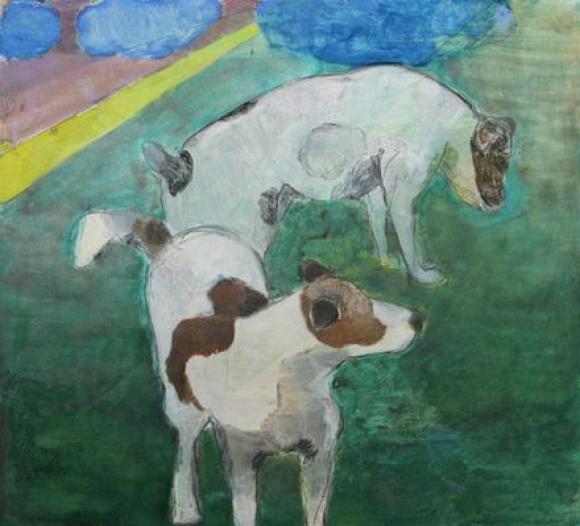

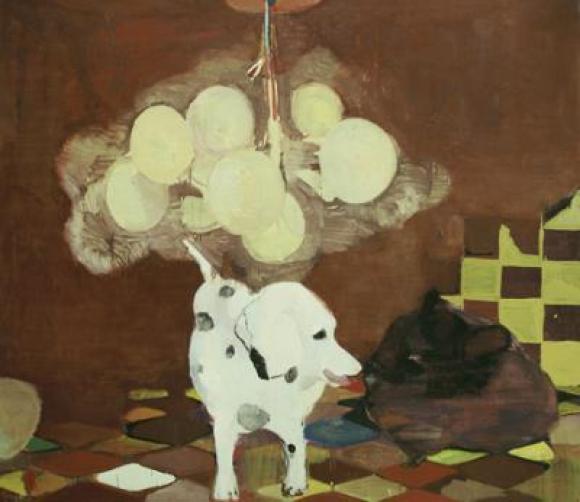

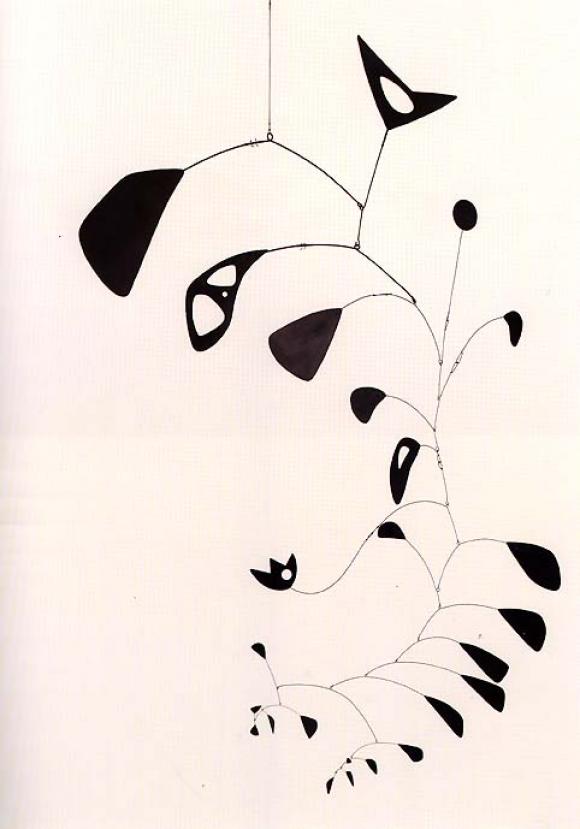

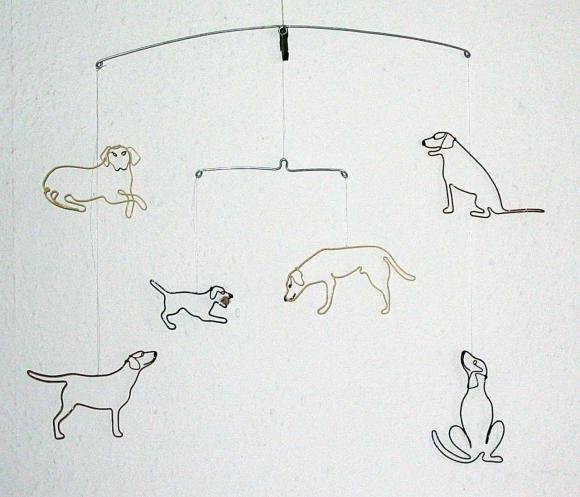

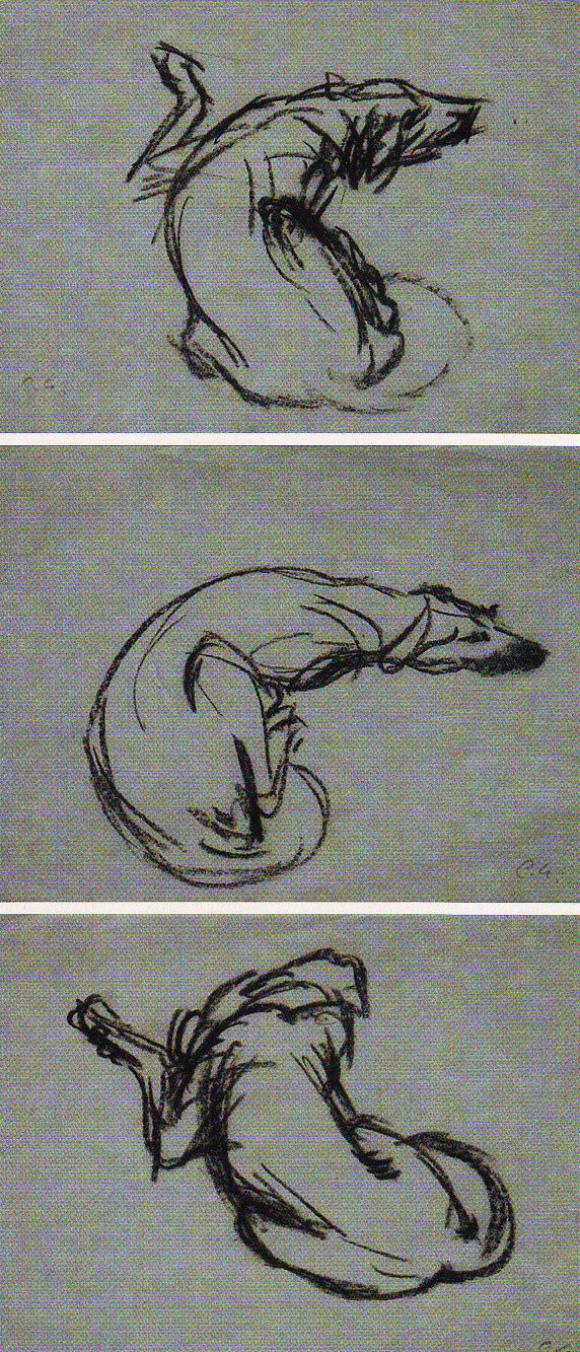

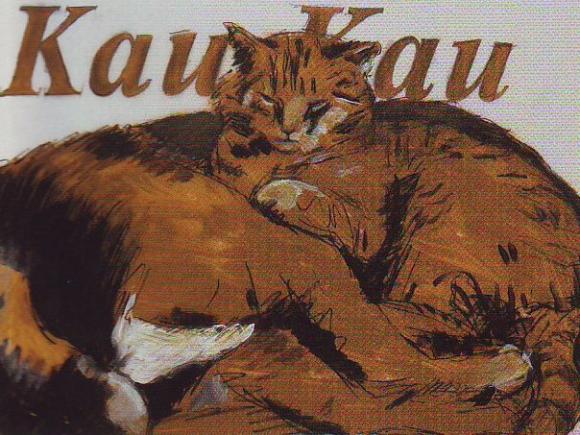

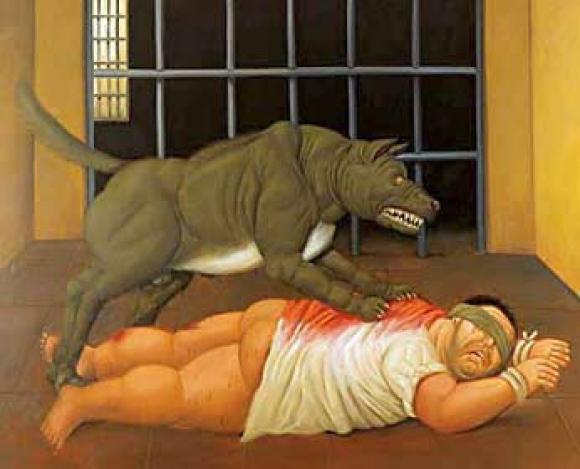

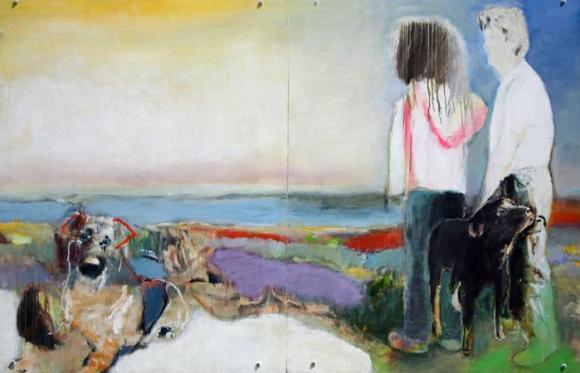

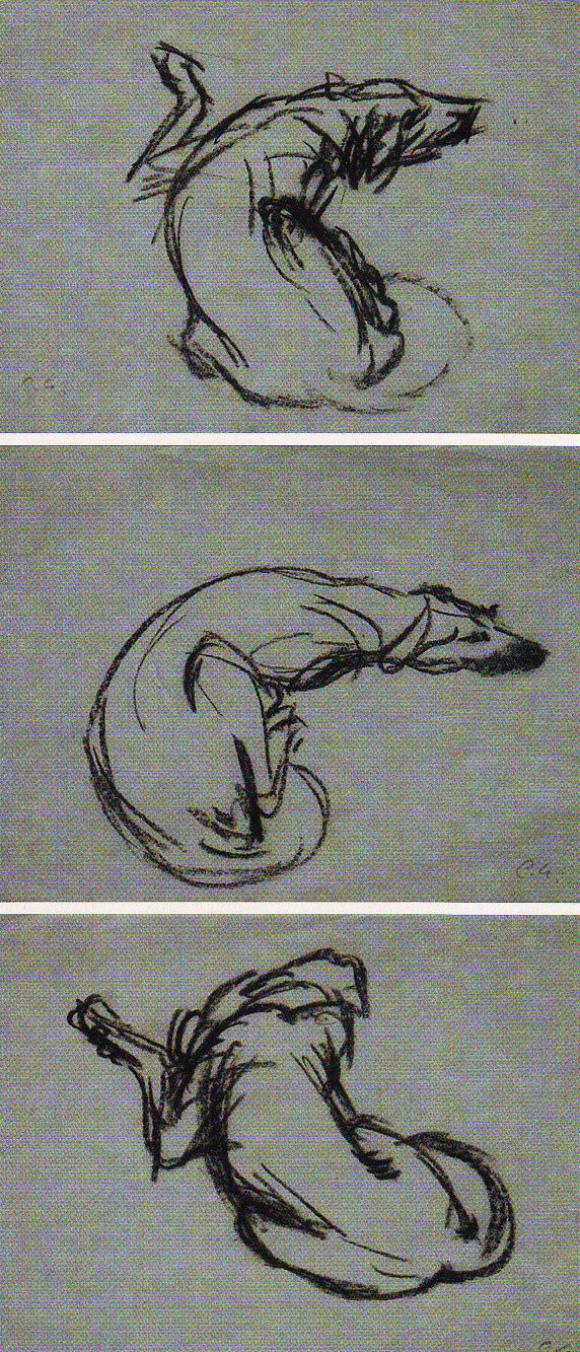

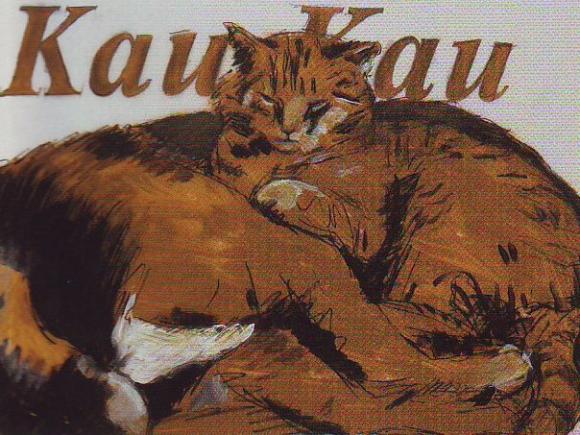

Die großformatige Kohle- und Acrylzeichnung stammt von 1980, die dreiteilige Kreidezeichnung darunter etwa von 1985. "Kau Kau und Samson" unten ist mit 1997 datiert. Das irritiert mich ein bisschen. Ist Samson, der als Polster für die Katze dient, auf dieser Zeichung bereits über 17 Jahre? Oder ist auch das Doppelbildnis nach einem Foto entstanden wie die meisten Zeichnungen des Buches?

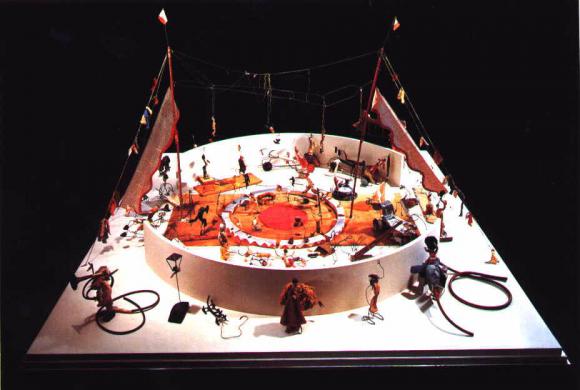

Der Künstler ist der 1942 geborene Österreicher Cornelius Kolig, die Bilder dem Buch "Cornelius Kolig. Autonome Zeichnngen aus dem Paradies" entnommen. Koligs Paradies ist ein Gebäude- und Gartenkomplex im Kärntner Vorderberg, mit dessen Bau der Zeichner, Maler, Bildhauer und Objektkünstler 1979 begonnen hat. Hier versammelt er sein künstlerisches Lebenswerk.

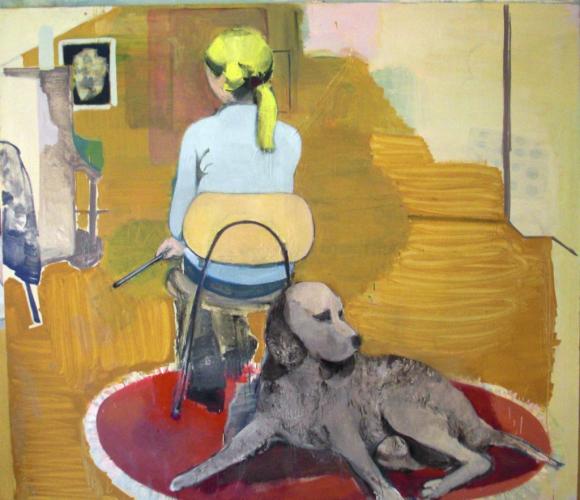

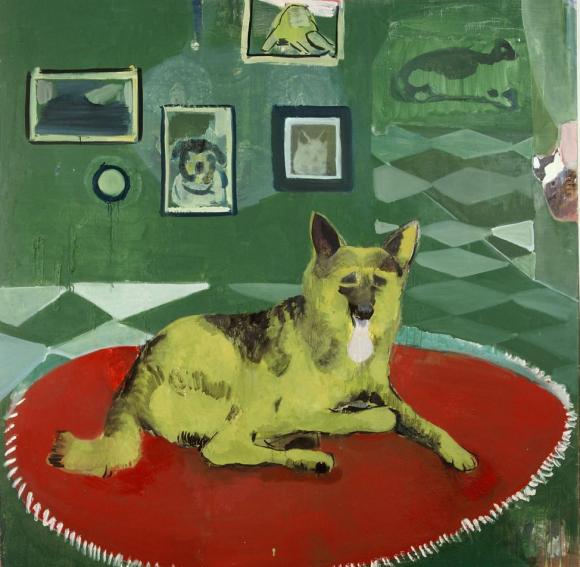

Zum realen Kolig'schen Paradies gehören auch seine Tiere, wenngleich sie in seinem veröffentlichtem künstlerischen Werk nur einen kleinen Teil einnehmen. Thomas Zaunschirm geht in dem Text "Lichtecht zur Schamhand", der den Abbildungen in Cornelius Kolig. Autonome Zeichnngen aus dem Paradies vorangestellt ist, an mehreren Stellen auf Koligs Tiere und seine Tierzeichnungen ein.

"Seit einigen Jahren porträtiert Kolig wieder alle im Haus oder im Areal um das Paradies lebende Katzen, die liebevoll versorgt werden" (S 12).

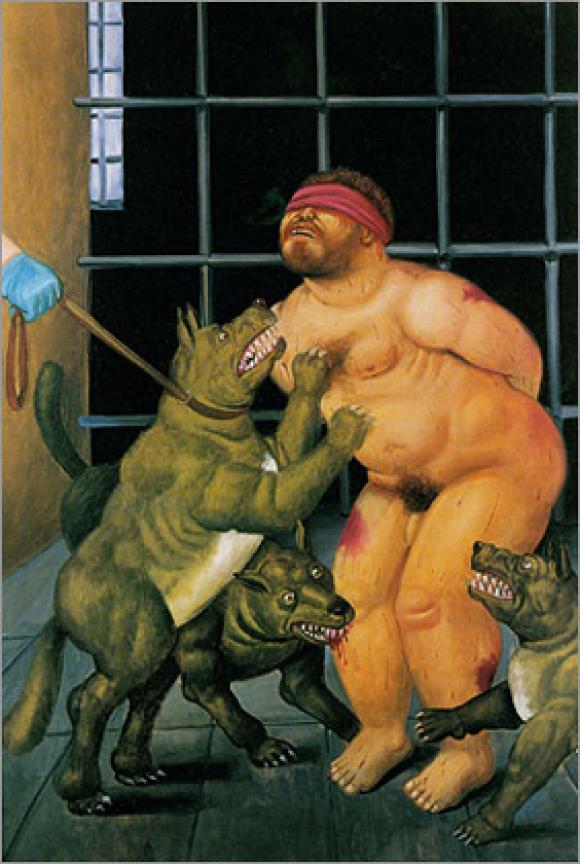

"Zum Familienverband zählen die Tiere. Seit der Hund Samson tot ist, haben die Katzen das Regiment übernommen. Unstimmigkeiten gibt es nur zwischen ihnen, wer ins Haus darf oder im Garten bleiben muss, je nachdem welche der Katzen streitlustig oder kratzbürstig sind. Die eigens konstruierten Katzenhäuser auf der Mauer des Paradieses werden seit der verheerenden Mure (2003) nur mehr eingeschränkt angenommen. (...) Ein Jahrzehnt später schiebt er den uralten Samson auf einer Scheibtruhe. Die Tiere sind in beiden Fällen Attribute, ja Partner des Künstlers. Schließlich nimmt er auch deren Gestaltungen als Malereien und Skulpturen ernst. Die Kotspuren, die die heranfliegenden Schwalben auf Bildträgern hinterlassen, bilden informelle Bilder, vergleichbar den Urinspuren von Samson und dem Künstler selbst. (...)" S 13

Foto © Michael Leischner

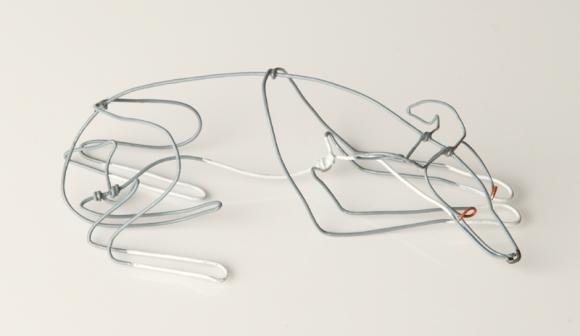

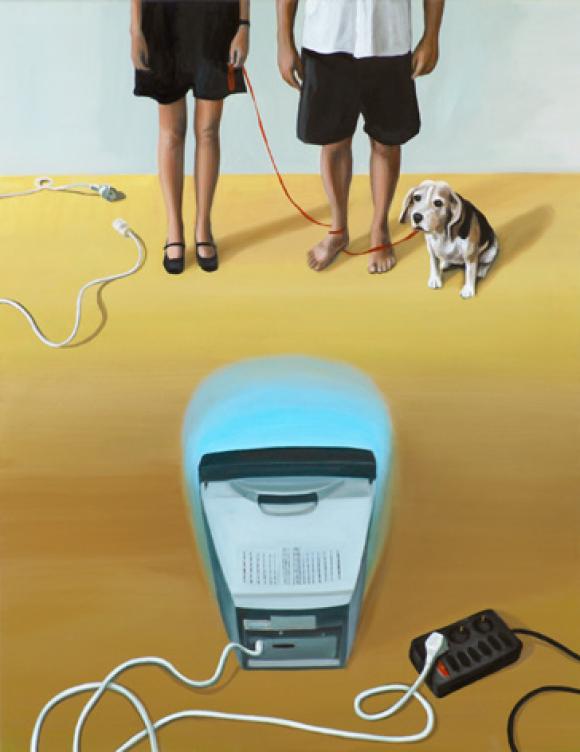

Wie aus dem obigen Textzitat hervorgeht, umfasst Koligs Werk thematisch nicht nur Sexualität, Liebe, Reproduktion und Tod, sondern auch den Stoffwechsel und damit alles, was vielerorts noch tabuisiert ist. Nicht in unglaublicher, sondern in erwartungsgemäßer Primitivität wurde er 1998 von Jörg Haider als Fäkalkünstler bezeichnet. 2006 erhielt Cornelius Kolig den Großen Kulturpreis des Landes Kärnten, der ihm durch denselben überreicht werden sollte. Kolig, der bisher vor allem Gynäkologische Zeichenstühle, TV-Zeichenliegen und Reizspender erfunden hatte, kam mit dem sinnvollen Greifhandobjekt (je eine Plastik(?)-Greifhand an den beiden Enden einer Stange) zur Verleihung, mit dem er Haider die "Hand" gab, um bei der Übergabe des Preises nicht mit ihm in Berührung kommen zu müssen.

Leider habe ich kein Foto der Greifhand ohne den LH gefunden. Wollen Sie dieses praktsche Erfindung sehen, muss ich Sie auf das Verwaltungsportal des Landes Kärnten verweisen.

Noch eine kleine "Fußnote" zu Koligs Werk: Dieser große Zeichner verwendet(e) Butterbrotpapier: damit hat er nicht nur ein für ihn passendes Trägermaterial gefunden (manche Teile der Zeichnung sind auf die Rückseite des tansparenten Materials gezeichnet, um eine leichte Unschärfe zu erreichen), sondern auch ein nur oberflächlich nüchternes Wort dem Vergessen-Werden entrissen.