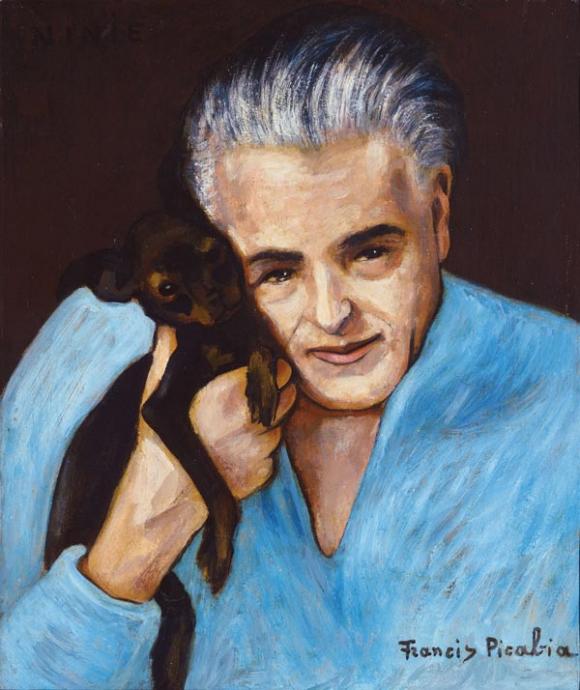

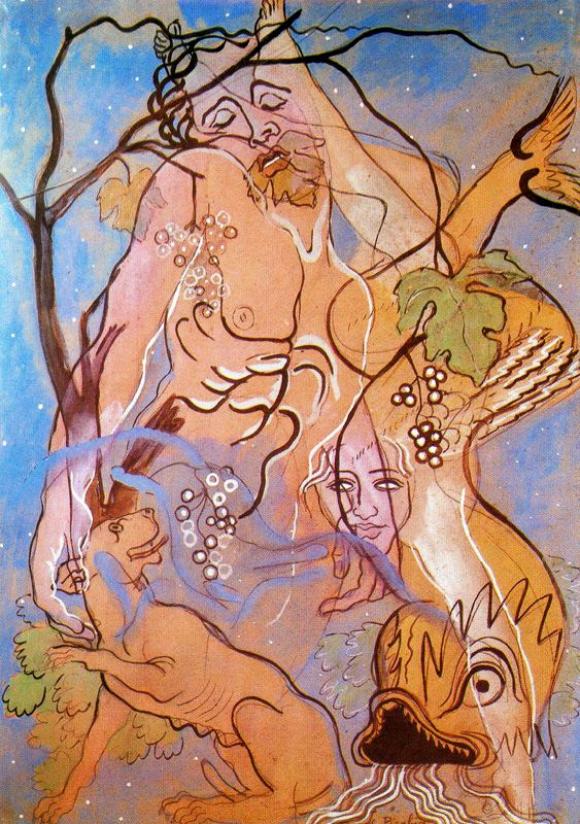

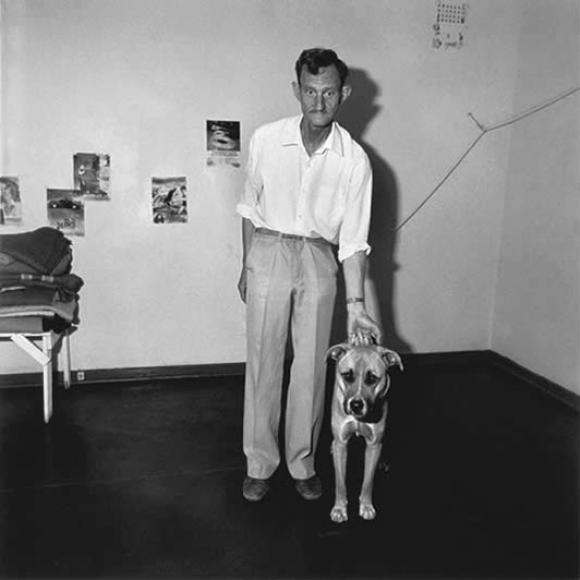

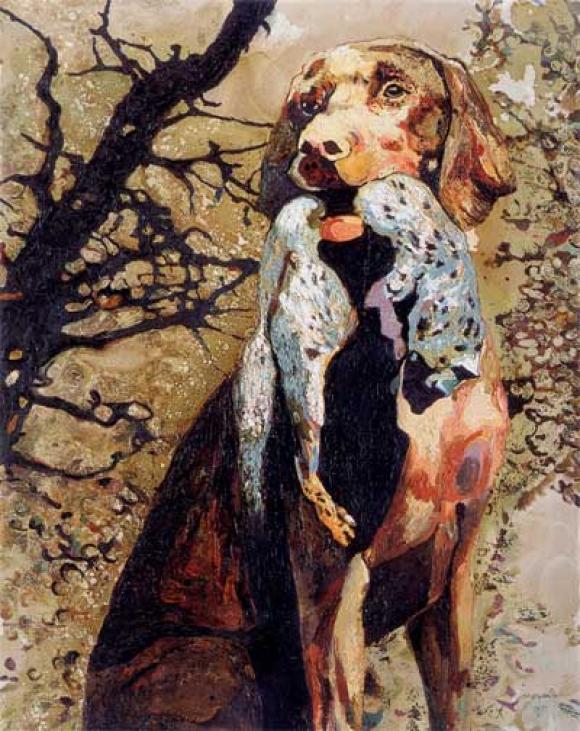

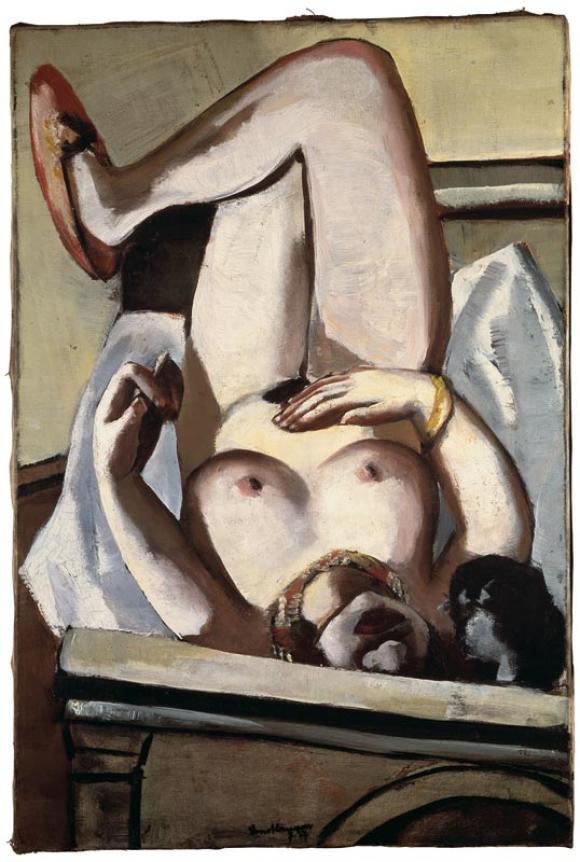

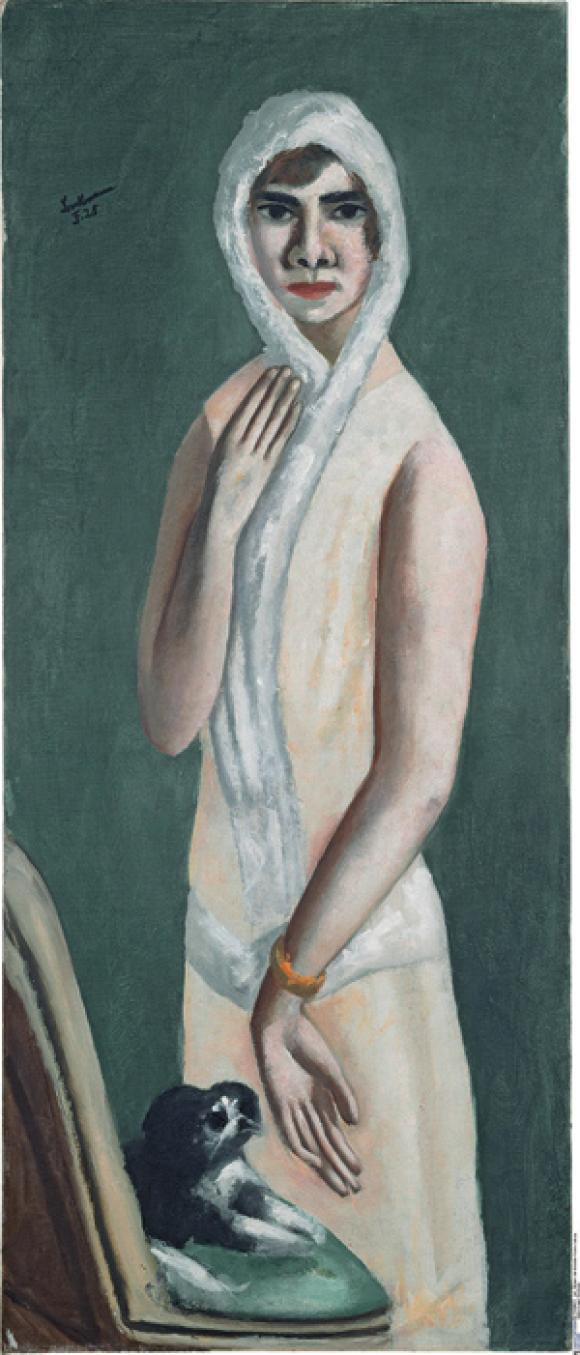

Max Beckmann, Weiblicher Akt mit Hund, 1927,

Museum Wiesbaden, VG Bild-Kunst 2012

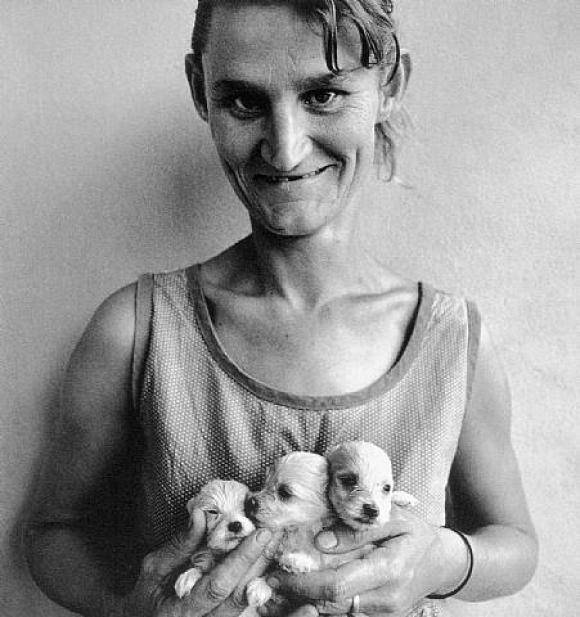

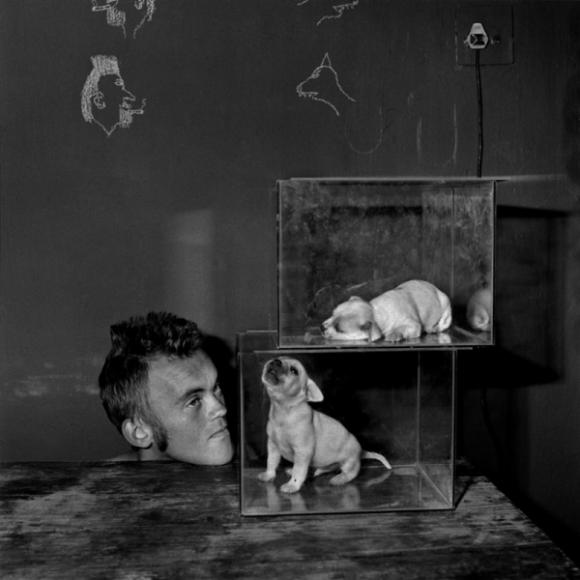

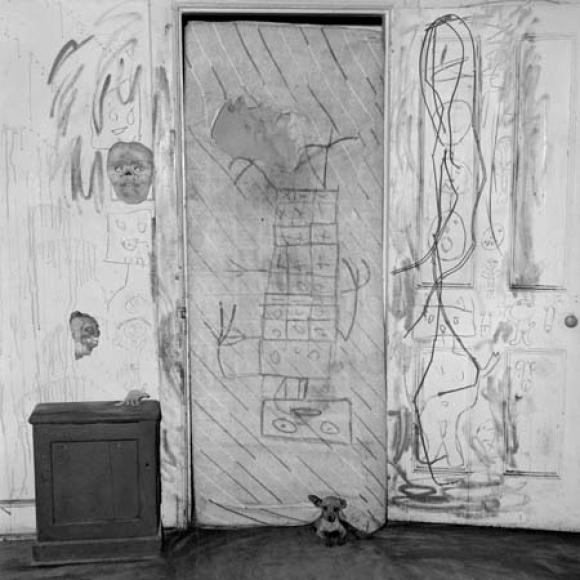

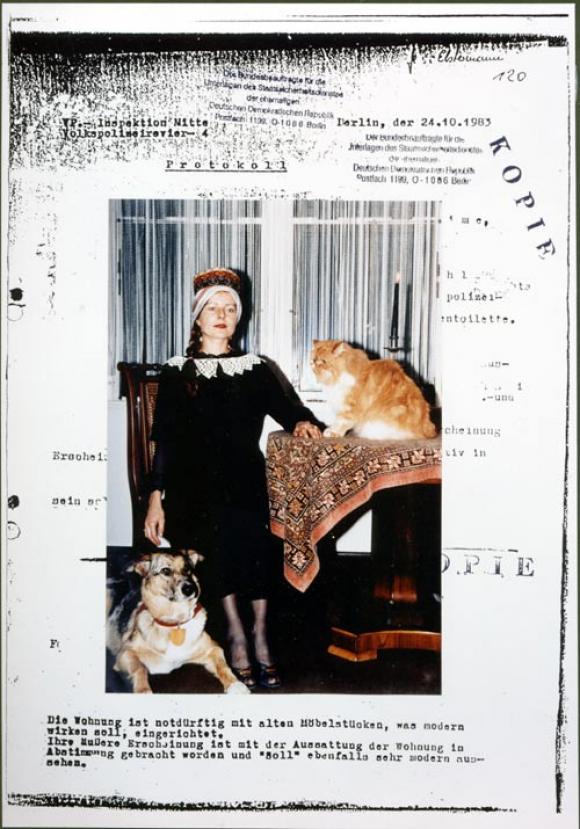

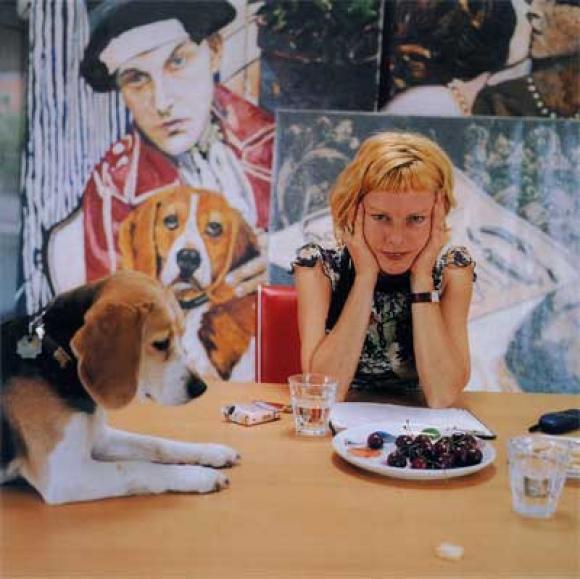

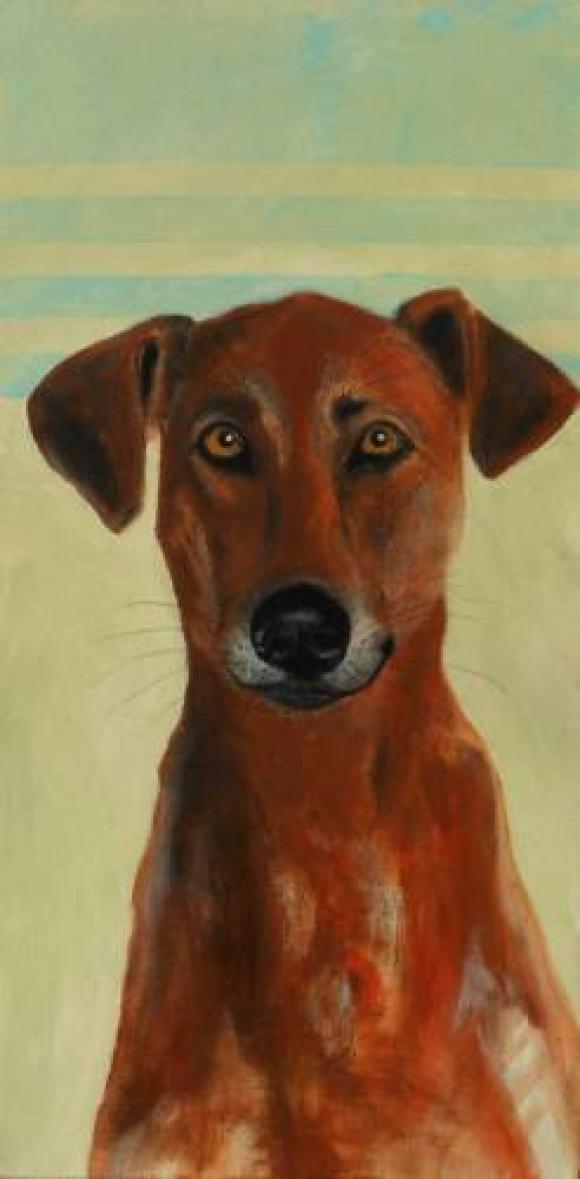

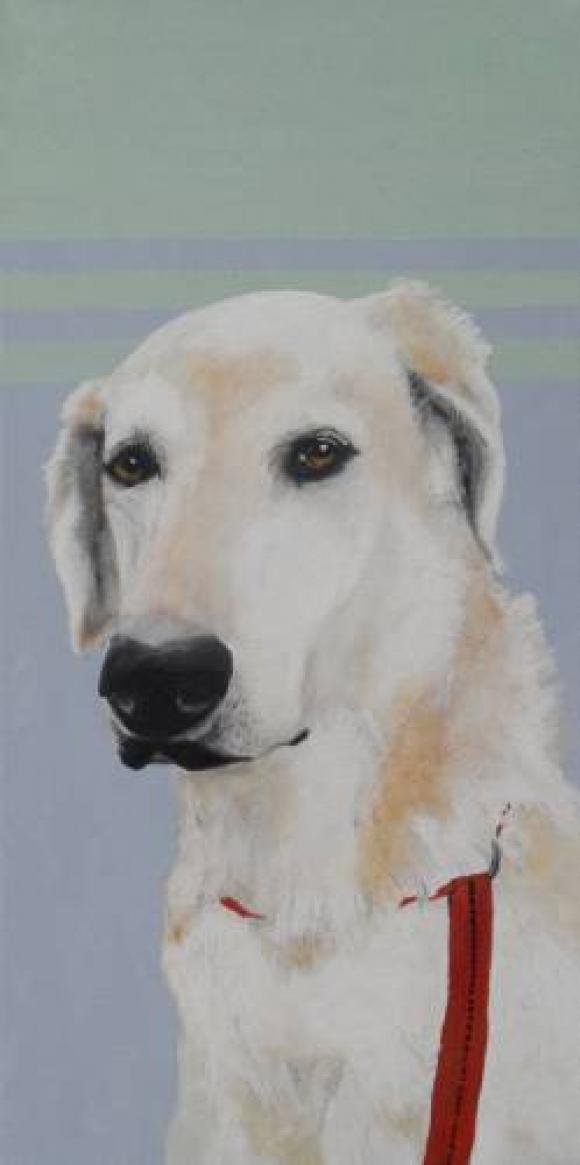

Vermutlich war Quappi die Hundeliebhaberin des Ehepaars Beckmann. Vielleicht war es ihr Wunsch, dass der Hund mit aufs Bild musste, doch Max Beckmann malte ihn sehr klein und verwendete nicht sehr viel (malerische) Aufmerksamkeit auf ihn. Beim unteren Quappi-Bildnis musste ich mehrmals hinschauen, ob es sich überhaupt um einen Hund handelt. Quappi war Beckmanns zweite Ehefrau, die er in Wien kennen gelernt hatte und 1925 heiratete.

Der deutsche Expressionist Max Beckmann (1884-1950) hat Quappi oft gemalt und gezeichnet. Das Museum Wiesbaden stellt in seiner "Werkschau"-Reihe einzelne Gemälde der Sammlung, ergänzt durch Leihgaben, vor und stellt sie in einen neuen Kontext. Das Beckmann Gemälde "Weiblicher Akt mit Hund" wurde vor 25 Jahren angekauft und steht nun im Mittelpunkt der Kabinettausstellung.

Dass es sich auch im Wiesbadener Gemälde «Weiblicher Akt mit Hund» um Quappi handelt, ist bislang nur wenigen Spezialisten bekannt. Mit dem Wissen aber, dass Beckmann hier seine zweite Frau dargestellt hat, gewinnt das Gemälde an Komplexität. Allgemeiner Inhalt und private Ikonografie verschmelzen so zu einem nur im ersten Moment sich in der Frivolität eines voyeuristischen Blicks erschöpfenden einzigartigen Bild. (Zitat Museum Wiesbaden)

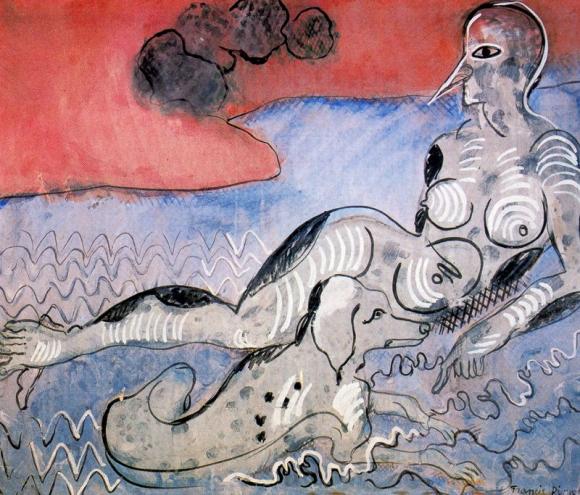

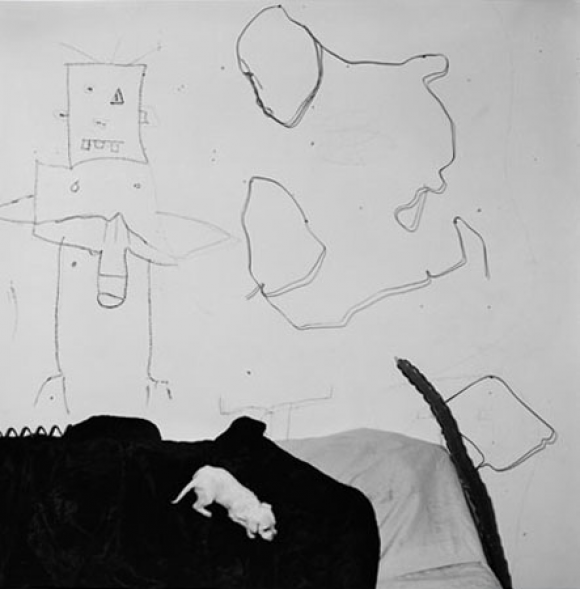

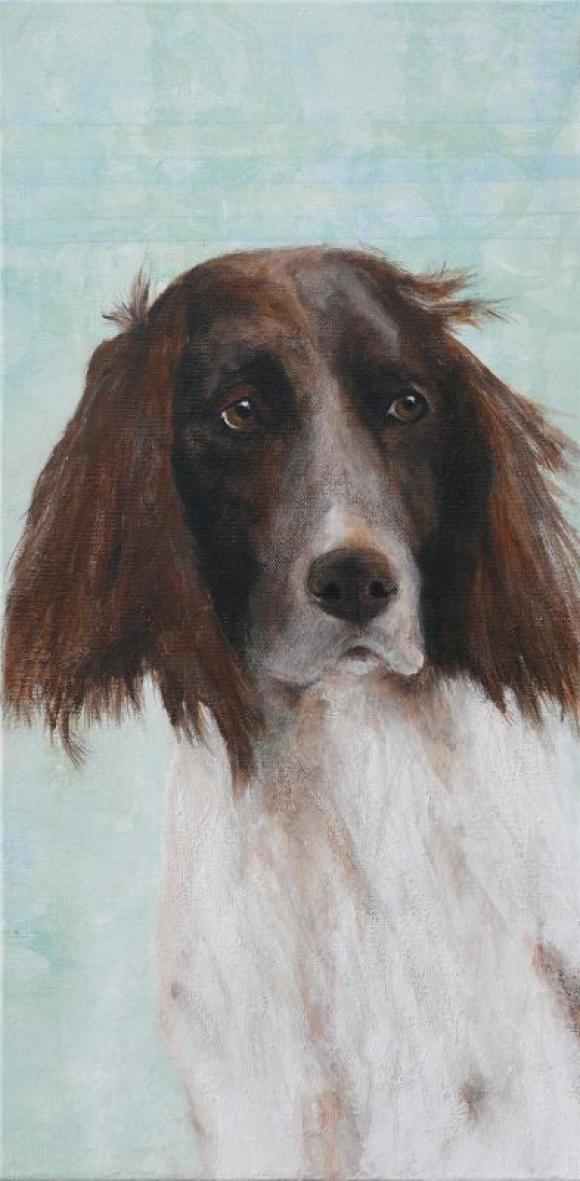

Max Beckmann, Bildnis Quappi Beckmann, 1925, Museum der bildenden Künste Leipzig,

Nachlass Mathilde Q. Beckmann, VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Die Ausstellung um das Beckmann-Gemälde ist im Museum Wiesbaden vom 31. Juli 2012 bis zum 18. November 2012 zu sehen. Die Eröffnung findet am 31. Juli statt.

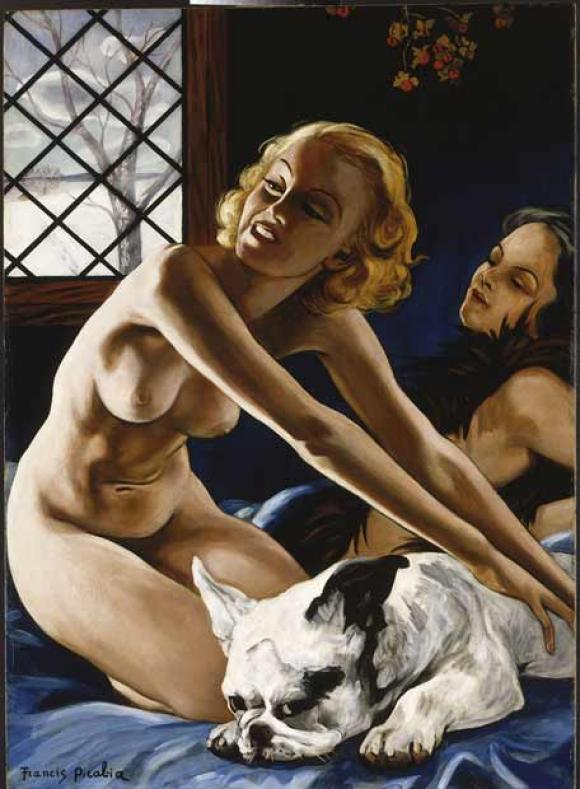

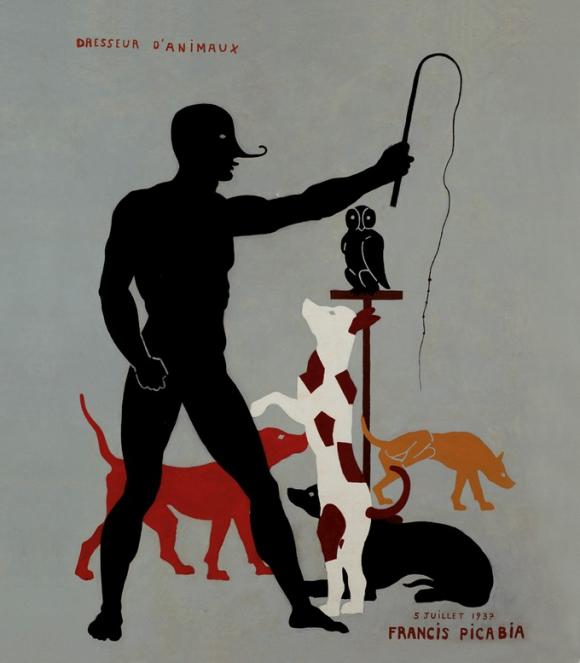

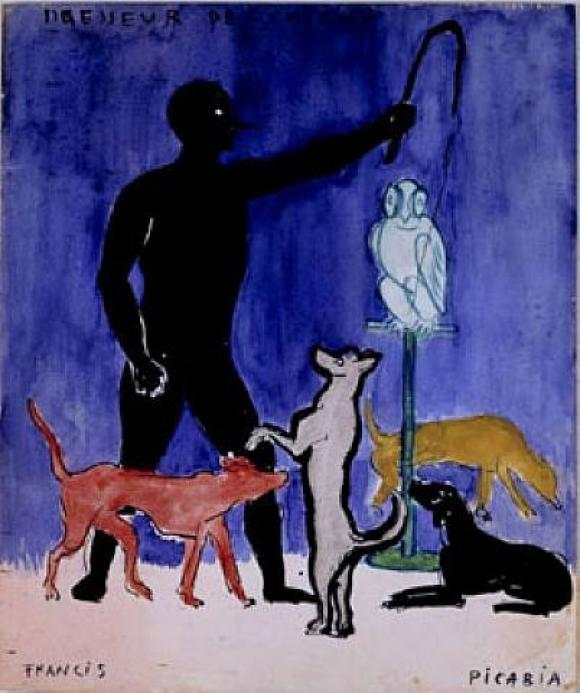

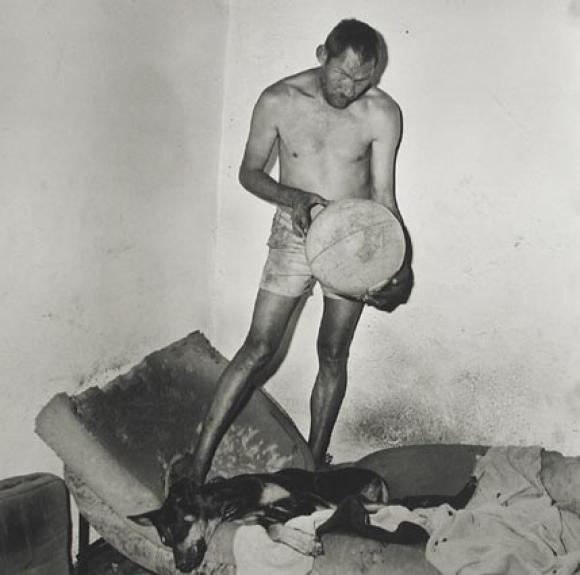

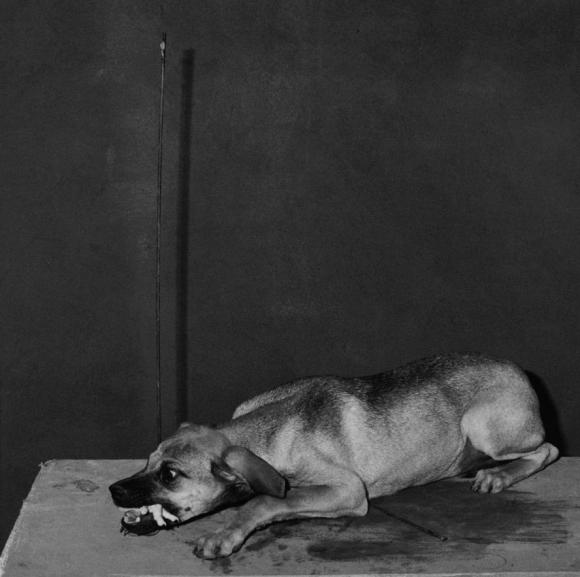

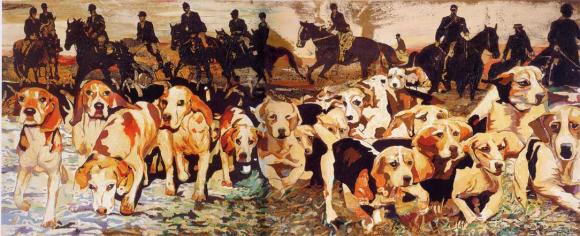

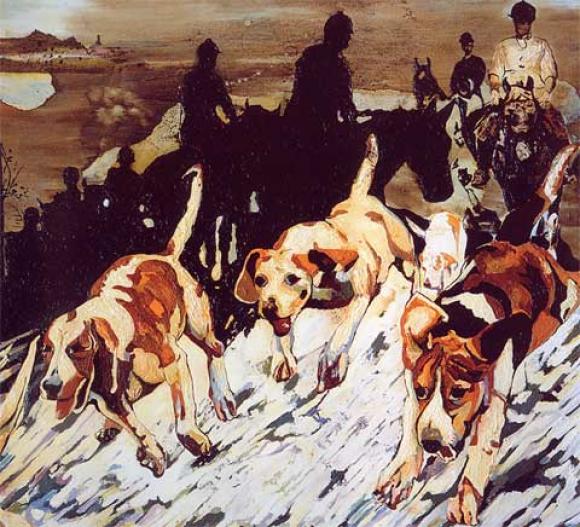

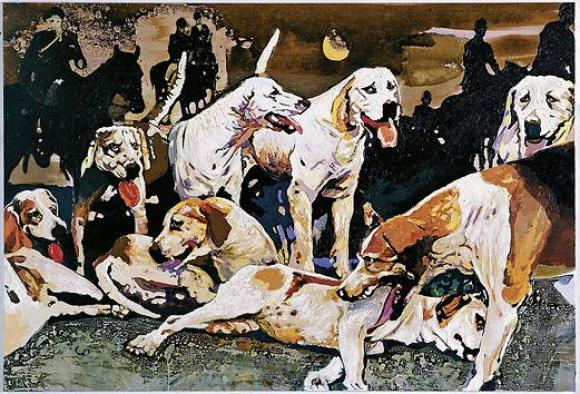

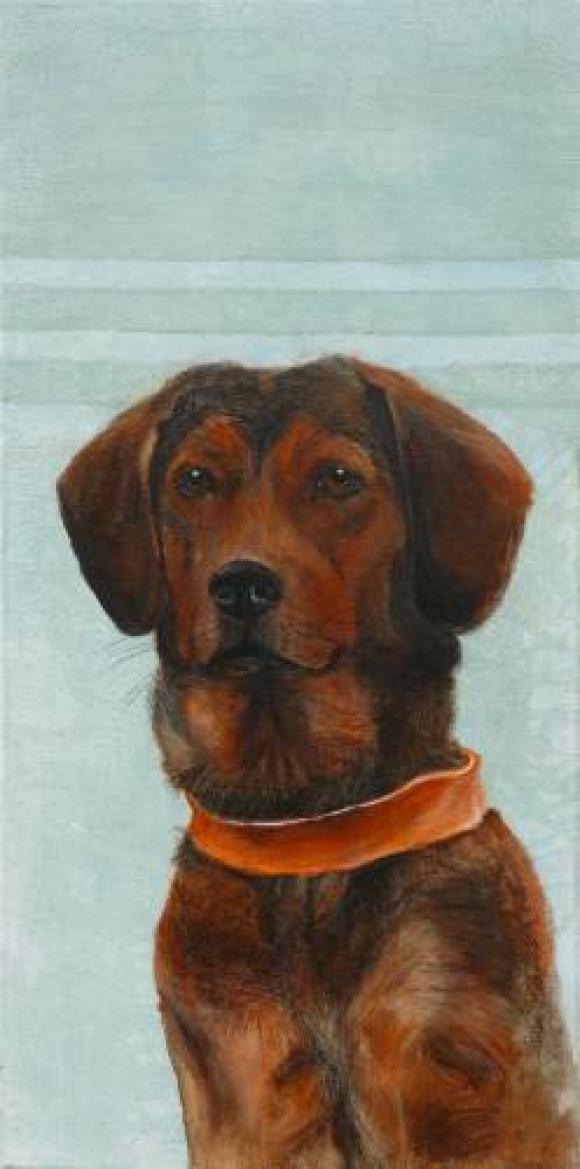

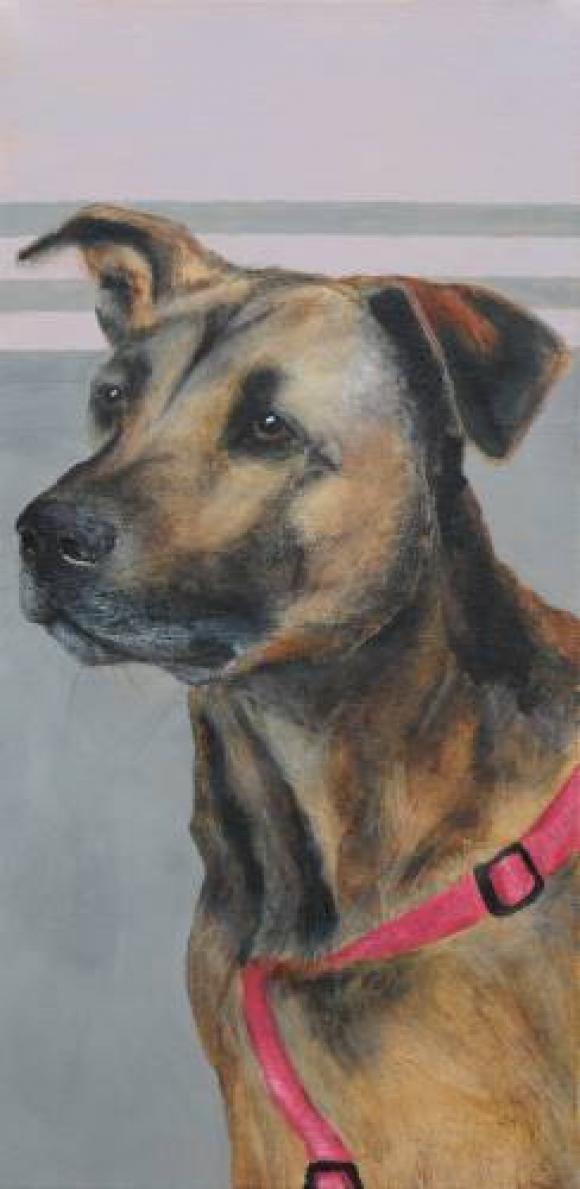

Im Bild unten von 1933 finden sich zum Ausgleich immerhin fünf Hunde!

Max Beckmann, 1933, via Le Blog de Philippe Charpentier